- TOP

- Tips / Article

- 牧野忠義のハイエンドプロセッサ攻略術 vol.2

牧野忠義のハイエンドプロセッサ攻略術 vol.2

2018.11.22

Introduction

FLUX::製品の紹介・実践の連載として今回はPureAnalyzerを取り上げたいと思います。

既にエンジニア業界で定番になりつつある視認性、挙動に優れたアナライザーです。

アナライザー自体は一度は見たり使ったりしたことがあると思いますがどう見れば良いのかイマイチ分からず、最終的に耳を頼りに判断するという結論に至った経験もあるのではと思います。

もちろん、人間の耳(もっというとクライアントの耳)が最終的な判断になるのは間違いありませんが、ご自分の音にもっと自信を持つための「根拠」を求めている方は多いと思います。

今回の記事ではPureAnalyzerが他と比べて優れている点や、そもそもアナライザーの正しい見方や作品への取り入れ方などご紹介したいと思います。それでは今回もお付き合いのほど。早速見ていきましょう。

OverView

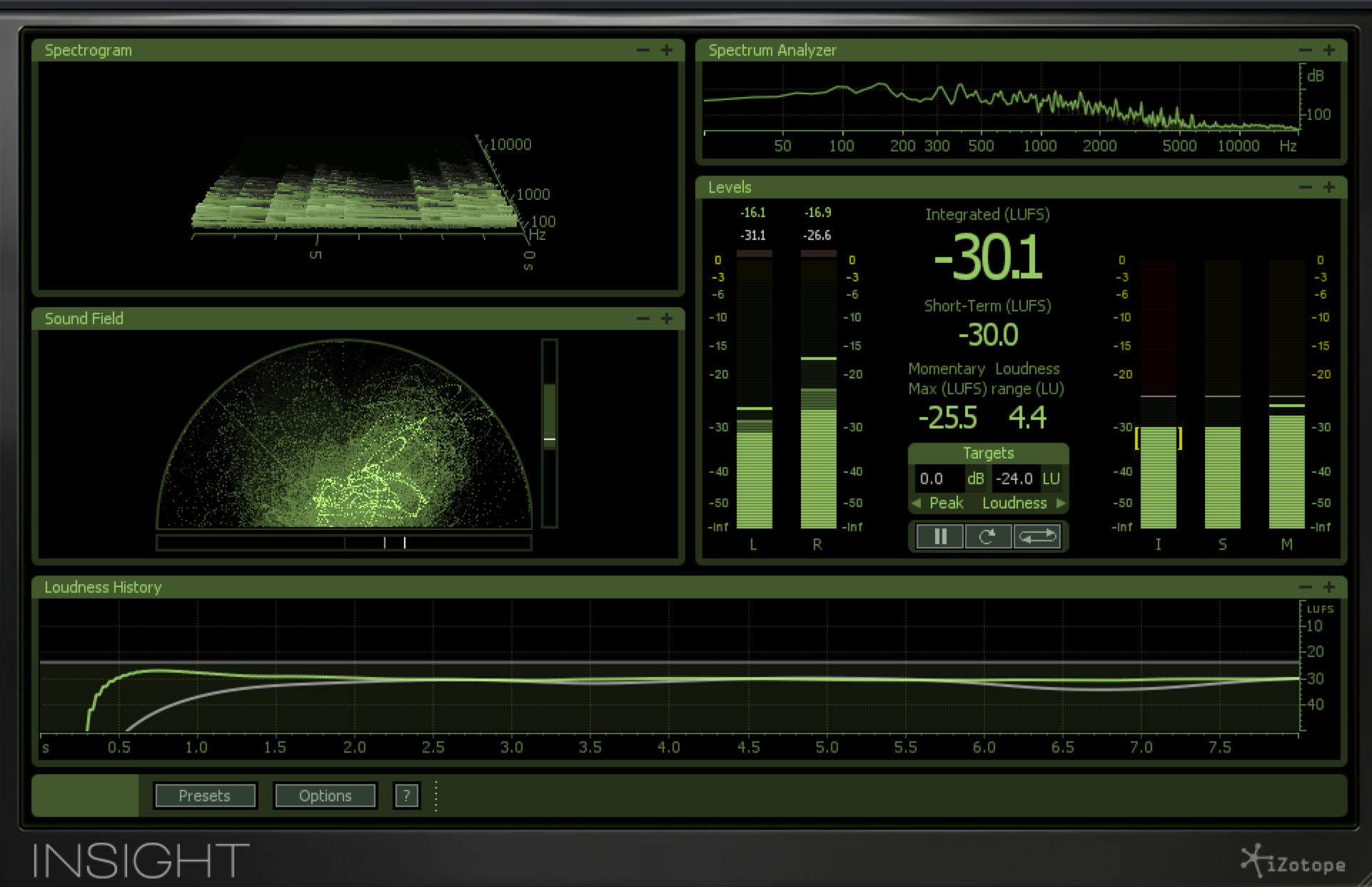

このジャンルはNugenAudio、iZotope、Wavesなど各社から様々なアナライザーが発売されています。計測するという意味で言えばどれをとっても優劣つけ難い精度ですがヴィジュアルと挙動(メーターのレスポンス)で言うとPureAnalyzerは頭一つ抜きん出た洗練された印象です。60f以上の表示にも対応しているのでメーターがヌルヌル動くのは他で味わえない心地良さです。

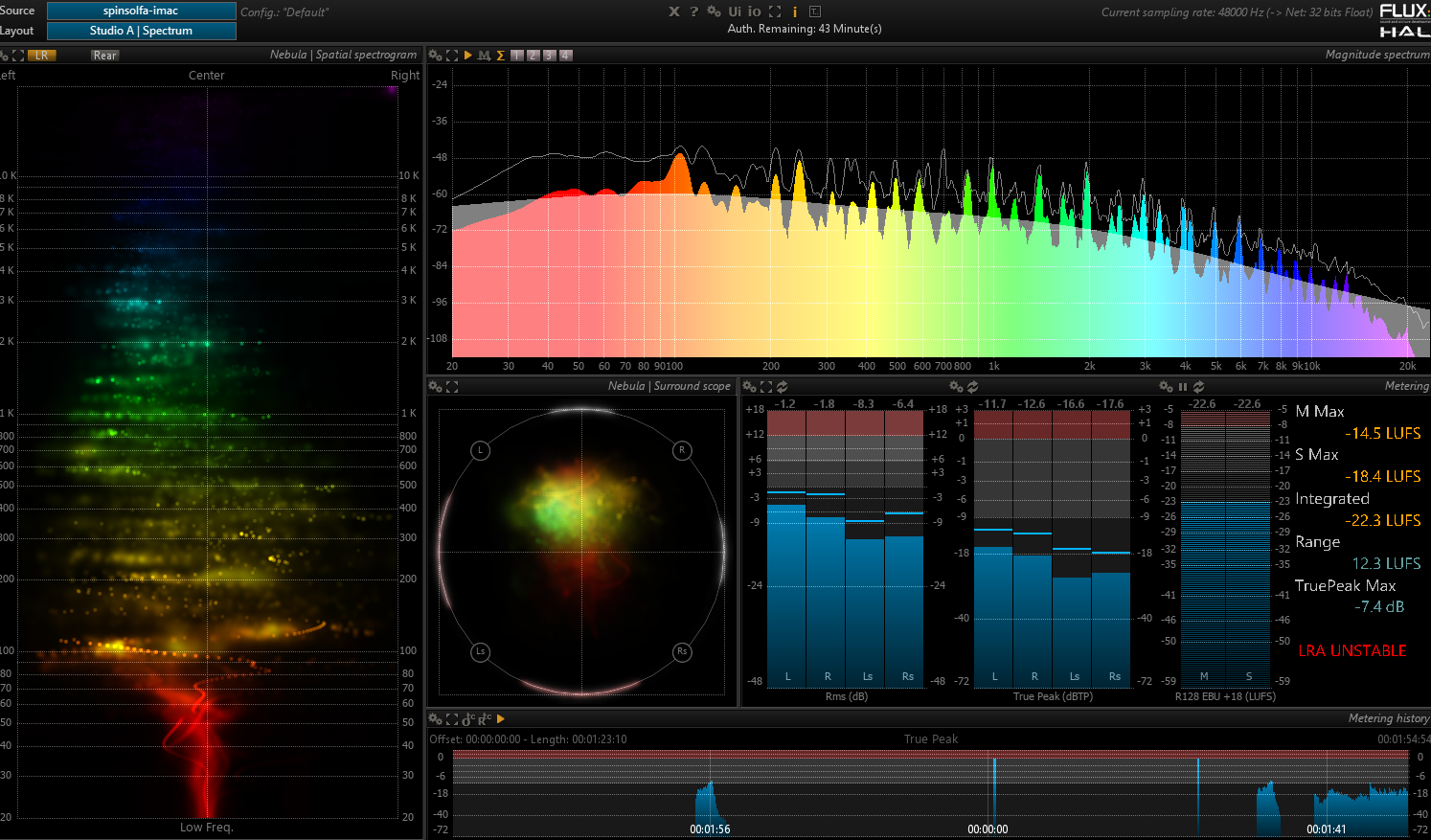

デフォルトで立ち上がる画面を見ていくと、5つのフィールドに分かれています。

- Nebula Spatial Spectrogram

- Vector Scope

- Magnitude Spectrum

- Metering

- Metering history

さて、早々に難しそうです。順に見ていきましょう。

当然一つの音に対してこれらは連動していますが個別の分析結果を展開しますのでどのフィールドが何を意味しているのかを軽く把握していきましょう。

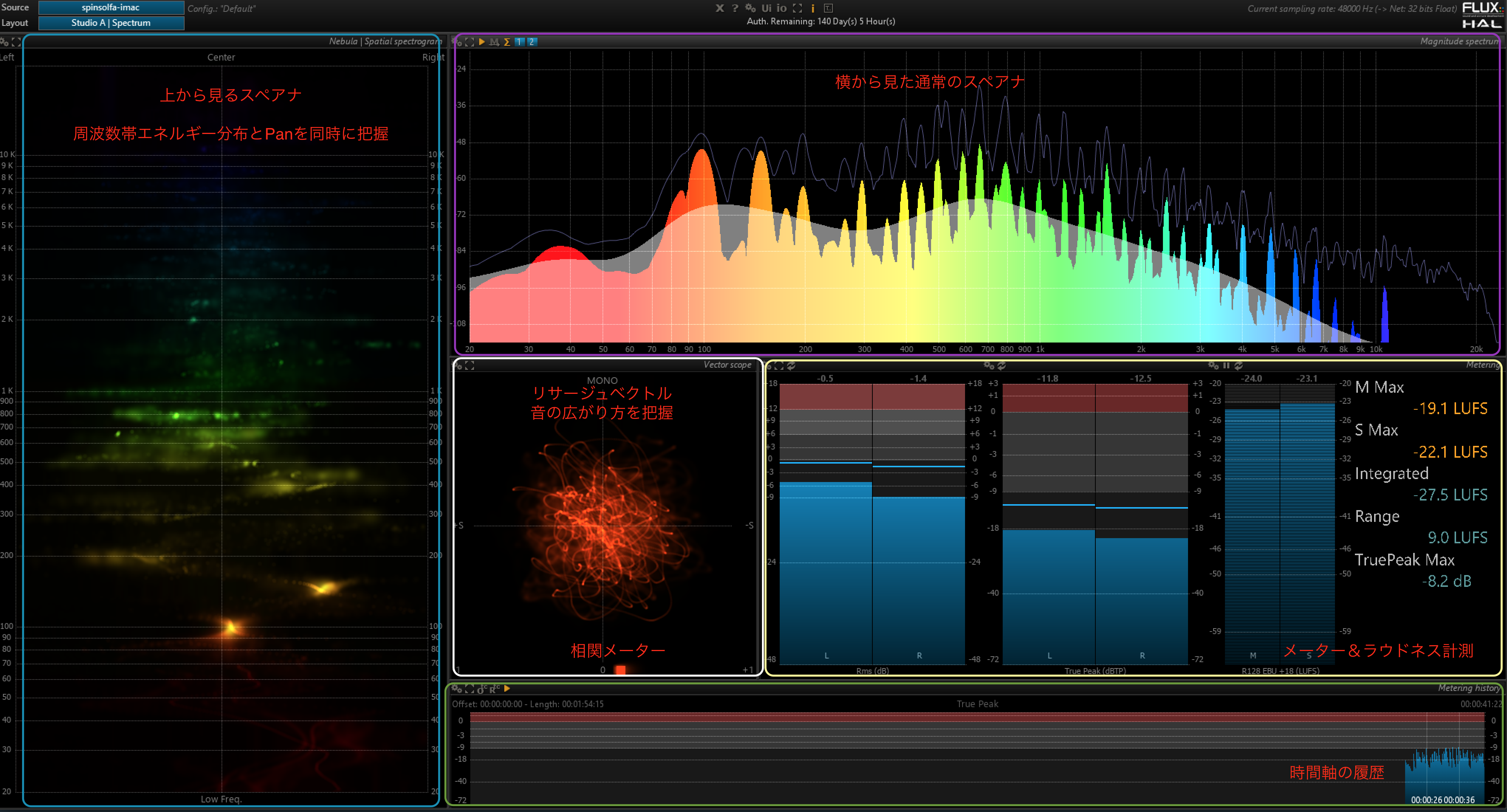

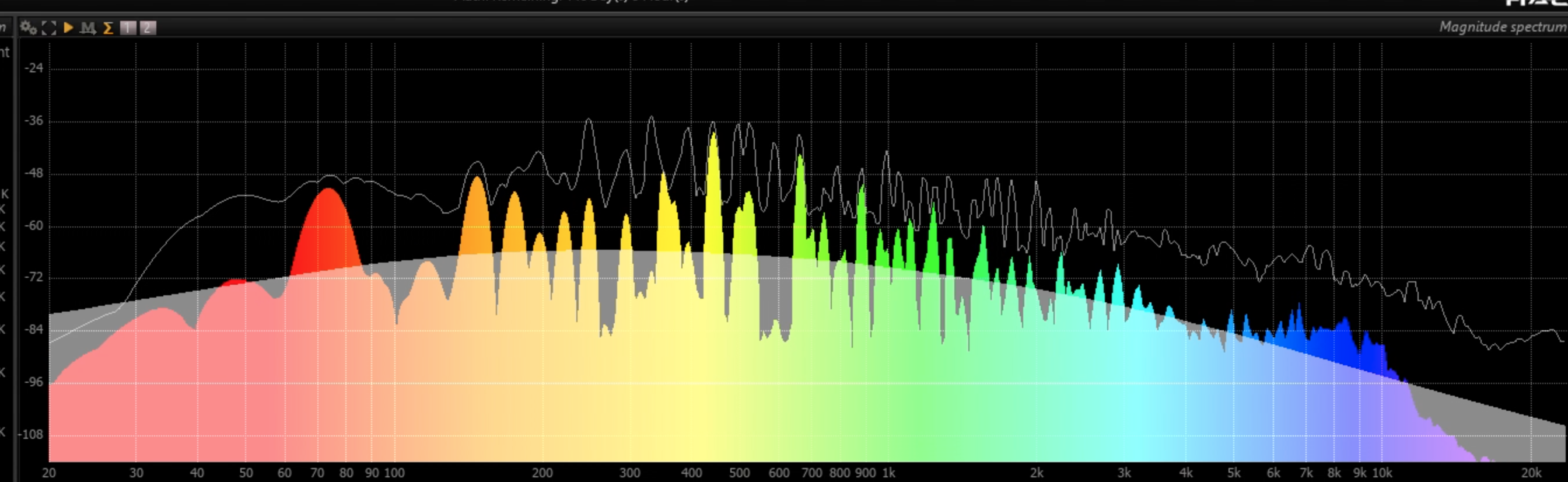

まずは右上のMagnitudeです。

これは通常のスペアナと言われる周波数帯を横から見た図になります。

DAW純正のEQにも付いているアレと同じですが、MAX値・合計値・平均値が表示されます。

カーソルを合わせると振幅の具合をdb単位で表示してくれる機能もあります。

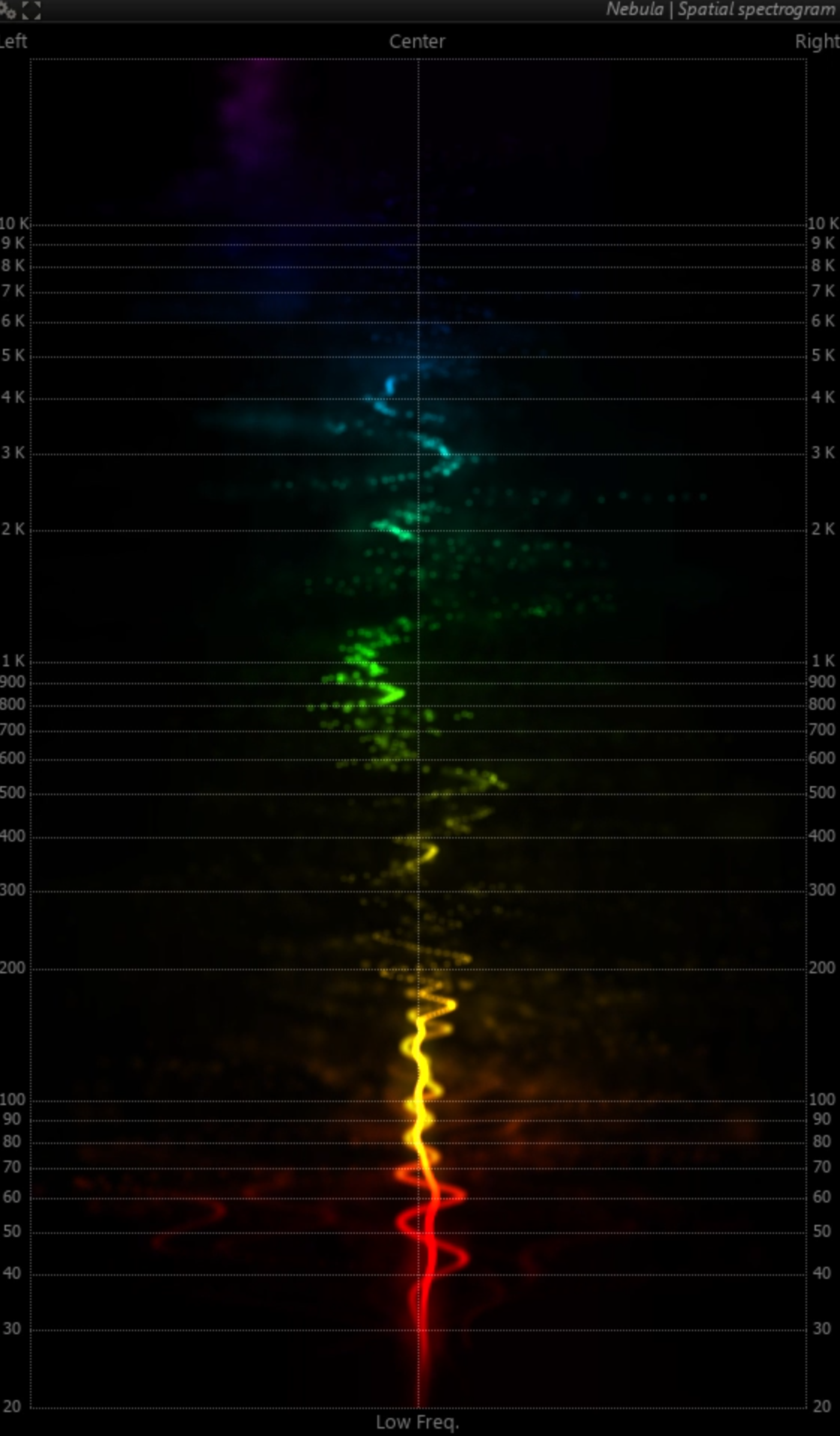

そして、この表示を90度反時計回りにして右に転回した(上から見た表示)が左側のNebulaです。

例えばベースがLchに振られたら赤い部分も左に移動していくように、周波数分布とパンニングが連動して表示されます。

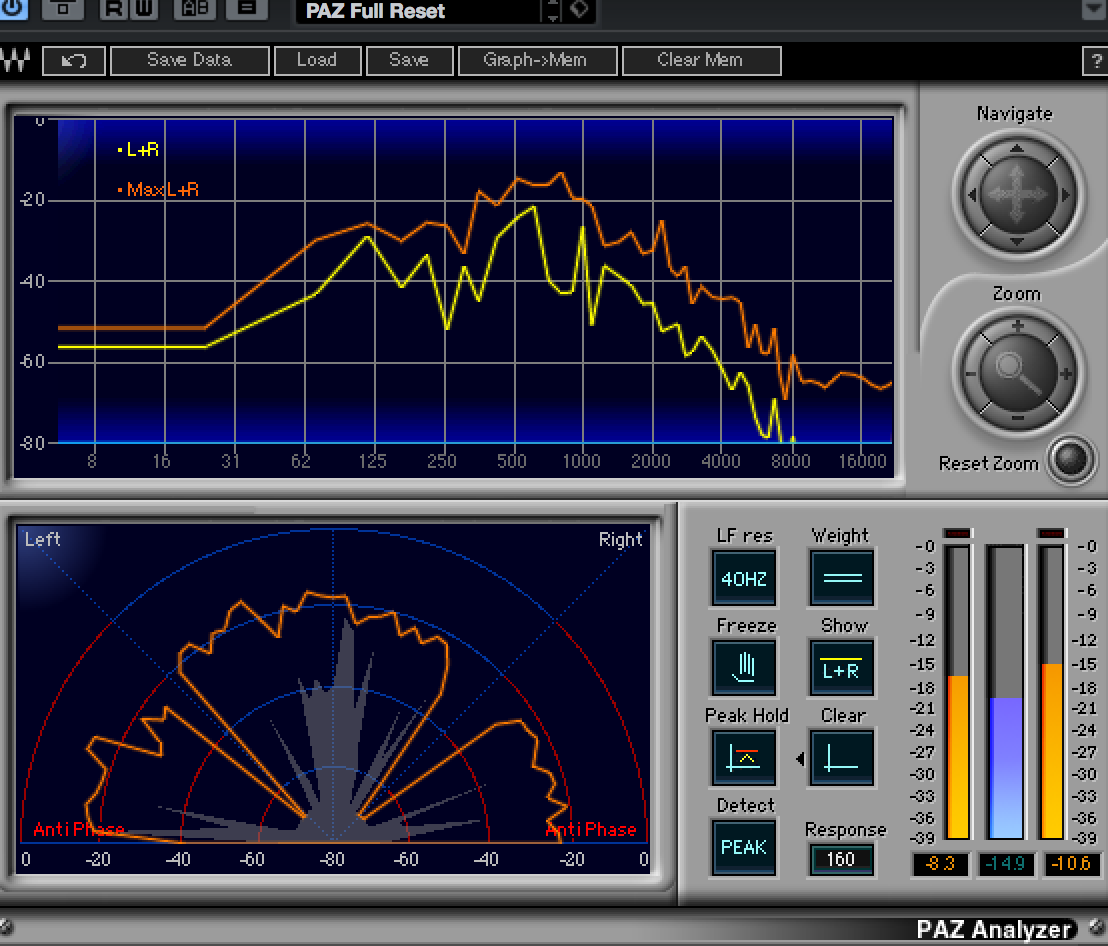

例えばWavesのPAZでは「特定の周波数が膨らんでいる」「何かがLchに偏っている」という事しか分からなかったのですが「どの周波数がどのポジションにあるか」が把握できることで、影響している楽器を特定しやすくなります。

これは他のアナライザーには無いユニークな表示方法で、本製品の目玉では無いかと思いました。

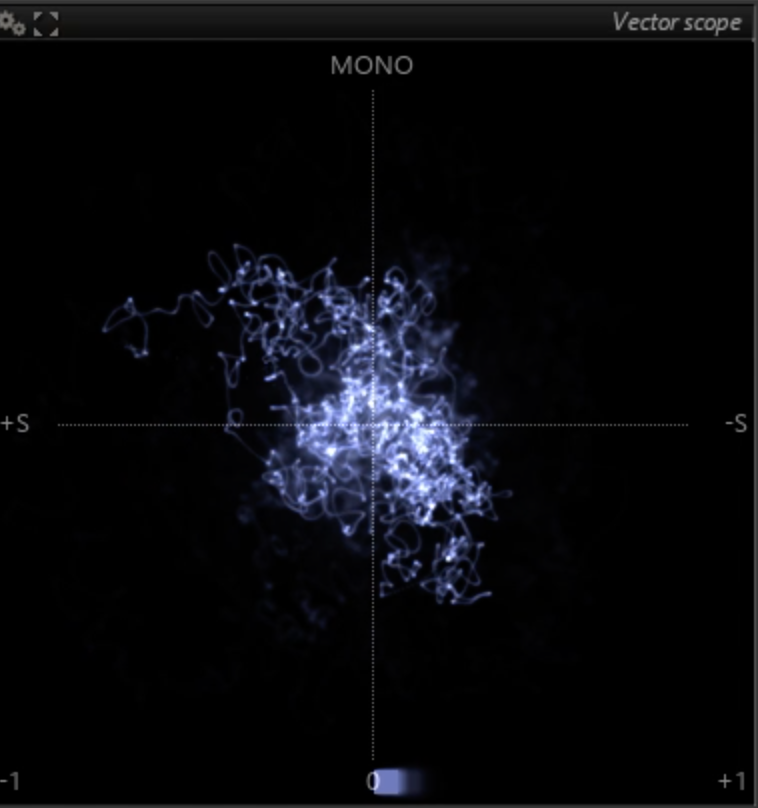

中央にあるVectorというのはベクトル、音の方向性や位相を表示しています。

リサージュ(リサジュー)方式で初期設定では表示されていますがこれは純粋なサイン波などのモノラル音源であれば真っ直ぐな垂直に伸び、ステレオ感や振幅感を伴うに連れて左右に広がっていきます。規則的に振幅する音源を鳴らすとその振幅の幅に伴って広がったり縮まったりをします。

下部にあるのは相関メーターです。基本、0~+1の間に収まっていれば位相には問題が無いとされています。

ちなみに、Vectorに限らず大体の表示は色味を自分好みに変えることができます。ご自分のスタジオの色味に合わせていくカスタマイズ性も本製品の隠れた?醍醐味です。

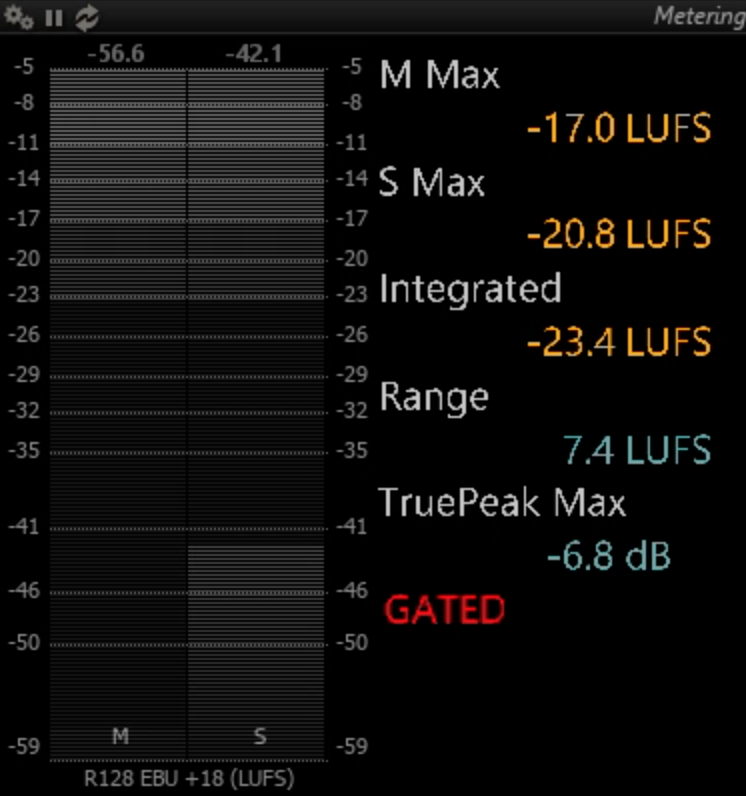

最後にメーター周りを見ていきましょう。

前回のおさらいとして、家庭用ゲームや映画の音は一つ一つは非常に小さい音ながら大きなダイナミクスを持つことで成立していますが、基準値を意識して上下のダイナミクスを作って行きます。これはタイトルによって異なりますがPureAnalyzerでは-23LUFSが基準となっている様です。

数年前、CEDEC(ゲーム業界のカンファレンス)でこのラウドネスがゲーム音楽の作り方に対してどう影響を及ぼすかという講義をさせて頂きました。

以前の家庭用ゲーム機ではいわゆる海苔波形で実装して各社音圧戦争していたものがラウドネス規定によりどんどん小さくなっていき、映画の様なダイナミクスを持ち始めた経緯があります。

ラウドネスの表示には

- momentaryが400msecごとの瞬間的な音量感

- Shortタームが3secごとの平均値

- Integratedはさらに長いスパン(任意)の平均値

となります。

音の鳴り始めから終わりまでを記録しているのがHistory、Range(ラウドネスレンジ)は最小~最大音量の幅をdbで表示しています。

平均値がなぜ必要か?

静かなフィールドと激しいボス戦が同じ音量では全くサウンドの面白みが成立しないので長いスパンでその作品のターゲットを計測します。

それがIntegratedの役割です。

例えばゲーム制作ではターゲットが何LUFSと決めておけば各々のメンバーが作る素材(SE、ダイアログ、音楽)の音量感や質感が自ずと揃って行きます。特にダイアログを先行して基準にしっかり合わせておくと大きなハズレがありません。

音楽単体で意識する場合、

- K特性による低域/高域の感じ方と実際の計測値をIntegratedで見る。

- 曲のダイナミクスをRangeで見る。

から始めると良いと思います。

掘り下げると長くなりますので興味がある方はこちらを読んで見てください。

私の会社のブログです。

随分前に書いた記事ですがゲーム音楽とラウドネスとの考え方を書いてます。

BODY 実践編

実際の使い方ですが、DAW上にSampleGrabberという音声を送るプラグインだけを挿しDAWとは別アプリとして立ち上がるPureAnalyzerへ送られる構成になっています。

これは同一マシンでも、ネットワークを介して別マシンのPAへ送る事も出来ます。

アナライザーはその性質上、常に監視プログラムを走らせていて描画もしているので時々重たくなりがちですが、全くの別マシンに送る事が出来るのは非常に魅力的ですね。

前回同様、Drumsを鳴らして挙動を見てみましょう。

- 音源Drum1.wav【Download】

ロー、ミッド、ハイの棲み分けが綺麗に出ている音源です。ハイに行くほど音がはっきりして、低音のキックはフィルターががった加工がされています。

すべての音がCに集まっているのでNeblaやVectorが中央に張り付く反面、MagnitudeSpectrumはキック、スネア、ハイハットの各周波数帯にしっかり追従していますね。

ラウドネスメーターではMomentaryの方が追従が早く、Shortタームの方は400msecごとに平均値を出しているので、ドラムのアタックに追従しない表示の仕方になりますのでL/Rではないことにご注意ください。

- 音源Drum2.wav【Download】

こちらはスタンダードなドラム音源ですが、3小節目の頭にハイハットがオープンで大きくなるのが特徴です。

Nebulaではその瞬間青い部分と黄色い部分が左に振れるのが見て取れます。

4~5KHz/400HzがLchに引っ張られているよ、という事を表示していますが先述の通り、他製品ではMagnitudeのみの表示で周波数帯しか特定出来ないのに対して左右のバランスを見る事が出来るNebulaの優位性を感じます。

また、同じタイミングでVectorも左上に引っ張られていますのでこちらもパワーバランスがLchに集中しているという事を意味していますね。

■他の機能

サラウンドにも7.1chまで対応しています。

マルチチャンネルモードに切り替えるとVectorの表示がSurround Scopeに切り替わり、出力チャンネルに応じたスピーカーセットが表示されます。円形、等辺多角形、四隅など配置が変わった時のバランスなども任意で切り替えることもできます。

NebulaはFront/RearもしくはQuad合算の3モードを切り替え可能、SurroundScopeでは前後のパワーバランスに加えてここでも周波数帯が確認出来るようになります。

例えば、低音がRearに溜まりすぎている、全体的にQuadのバランスが悪い、などこれも非常にわかりやすく、洗練されたグラフィックで表示されるのは素晴らしですね。

ログ解析のレイアウトもあります。

任意で設定した閾値をどのメーターでどのタイミングでどれだけ超えたのかプレイバックしてからの時間軸で記録、もしくは音声ファイルを複数選択して一気にオフライン解析することも可能です。

ただし、オフライン解析したファイルや複数ファイルを一気に補正するバッチ機能はどうやら無いようです。

これがあれば完全にNugenを凌駕するアナライザーとして確立できたと思います。

また、これらの機能のいくつかはオプションとして付与されるものですのでご自分にあった購入プランをお勧めします。

Summary

いかがでしたでしょうか。

アナライザーがどう表示されていたら良い音(ミックス)なのかは、正直一概に言う事は出来ません。

ただ、耳で捉えきれない音の究明や、問題を特定する近道としてアナライザーは少しでも高精度なものを使用するべきと考えます。

今までいくつかの製品を使用してきましたし、この記事を書くにあたりしばらくの期間、実制作で使用しましたが本製品は(お世辞抜きで)最高クラスのアナライザーである事は間違いありません。

ストレスなく、精密で、いつまでも表示していたくなる美しさもあります。

皆さんにもぜひこの製品をより良い作品作りに活かして頂きたいと思います。

今回も最後までお読み頂きありがとうございます。