(Vol.3 前編)

●木管楽器の打ち込みで大切なこと

ウィンドシンセサイザーやブレスコントローラーなど、分かりやすく合理的な入力法もあることですし、弦楽器の打ち込みほど「難しい・大変だ」という声を聞きません。

息で制御できるコントローラーを使えば、誰でも簡単に生々しい表現力を手にすることができるのでしょうか?

私も実際に導入し試してみましたが、その答えはNOです。

楽器の種類や自身に合った適切な設定をしてこそ自在な表現が可能になるのだと感じました。

SWAMには多くのパラメータが搭載されており、全てに存在理由がありますが、木管楽器の表現は主にエクスプレッションやビブラート、ピッチベンドなどでかなり作り込むことができます。特に、エクスプレッションだけでも幅広い表現が可能です。

しかし、最近SWAMシリーズのマニュアルはじめに追加された注意事項

「Using an appropriate range of expression(エクスプレッションの適切な範囲での使用)」に記されるように、MIDIコントローラーを使うと極端な表現でも簡単にできてしまうため、自然な表現を目指すのであれば感度設定には特に気を配る必要があります。

そんなわけで、「適切な設定」をするためにどうしたら良いかを考えてみます。

MIDIコントローラーを使わない場合でも、その理由を知ることで楽器特有のクセを掴むことができます。

●楽器の仕組みから傾向を考える

管楽器は、息によるリード(発音体)の振動が空気に伝わって音が出る楽器です。

弦楽器と比べてグラフの見た目通り素直に響くため分かりやすいものの、「何となくグラフを描き、聴いて微調整を繰り返す…」のでは時間がいくらあっても足りません。

それにフルート・クラリネット・サクソフォン・ダブルリード…、同じ属であってもサイズの異なる楽器まで考えるともう大変です。

そこで、楽器の仕組みからグラフ傾向を判断できるようになり、演奏・打ち込み・修正で迷う時間を短縮しましょう。 楽器の種類は多いですが、どれも「息で震わせる」という点では同じです。一度法則を頭に入れてしまえばとても楽になります。

これから色んな視点からみた傾向を書き出し、それぞれの終わりに簡単な表をつくり、最後に改めて全体の傾向をまとめます。 最後のまとめだけご覧いただいても多少はお役に立つかとは思いますが、結論に至るまでの過程が本当に大切なので、長くなりますが読み飛ばさずお付き合いいただけると嬉しいです。

●傾向を考える前に

生々しい打ち込みの前提として「実際に演奏できるかどうか考える」ことが大切だとよく言われます。

楽器それぞれの音域はもちろん、演奏可能な長さに注意します。

例えば弦楽器では「弓の長さ」がそうだったように、管楽器では「吐き出せる息の量」を考えます。

滑らかな弓の返しや循環呼吸法など演奏をカバーする技術などもありますが、ヒューマイズの傾向を考える上で外せない要素です。

SWAM-Wにおいて、Expression(CC11)の値は「息の速度」です。

息の速度 × 吹き口の太さ × 吹ける時間 = 吹き込める息の量

大雑把ですが、楽器に合わせた傾向が見えてきます。

前置きが長くなってしまいましたが、いよいよ始めます。

出音の基本となるダイナミクスとアタックの設定について触れます。

傾向を探るにあたり、吹き口であるリードや楽器のサイズなどを考えます。

●リードと安定性

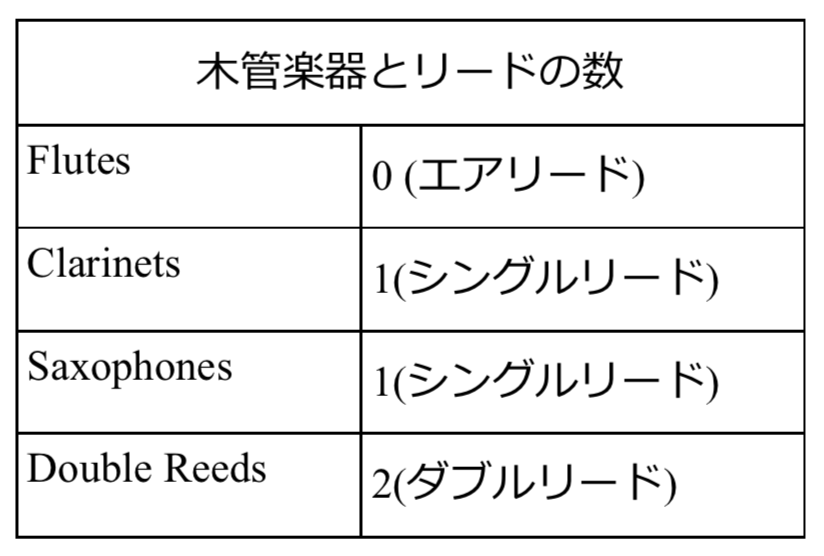

SWAM-WではFlutes, Clarinets, Saxophones, Double Reedsと製品が分かれていますが、 これらは主にリードの数によって分類されています。

エアリード楽器では息がリードの役割をしており、多くの息を必要とします。

筒(ラップフィルムの芯など)を笛に見立てて吹くのを想像していただければ呑み込みやすいと思います。

一方、シングルリード・ダブルリード楽器ではリードの狭い隙間に息を吹き込むわけですが、エアリードに比べて管の中に吹き込む空気は少なくなる傾向があります。

エアリード:息などによる空気の流れが楽器の吹き口の角に当たって発音する。リコーダーのようにウィンドウェイにより空気の通り道を形成するものと、フルートのように奏者の唇(アンブシュア)によりエアーリードを形成するものとに大別される。一般的には、「横笛」というとフルートのようにウィンドウェイが無いもの、「縦笛」というとリコーダーのようにウィンドウェを有するものというイメージを持たれているが、尺八やケーナのように縦笛でもウィンドウェイが無いものもあり、奏法的にはフルート(横笛)に近い。⇒詳しく(Wikipedia)

エアリード:息などによる空気の流れが楽器の吹き口の角に当たって発音する。リコーダーのようにウィンドウェイにより空気の通り道を形成するものと、フルートのように奏者の唇(アンブシュア)によりエアーリードを形成するものとに大別される。一般的には、「横笛」というとフルートのようにウィンドウェイが無いもの、「縦笛」というとリコーダーのようにウィンドウェを有するものというイメージを持たれているが、尺八やケーナのように縦笛でもウィンドウェイが無いものもあり、奏法的にはフルート(横笛)に近い。⇒詳しく(Wikipedia)

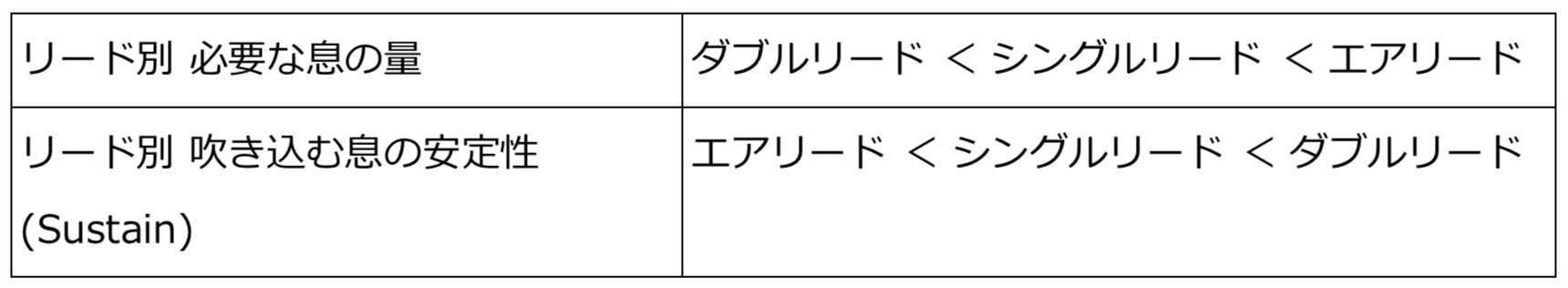

ここで息の安定性に注目します。

エアリードで多量の息を吹き込み続けること自体難しいことですが、一定量を保ち続けることは至難の業です。

ダブルリードでは吹き込む息は少なくなりますから、エアリードに比べるといくらか息を安定させやすいと考えられます。※演奏・息継ぎの難度はここでは考慮していません

尚、この場合ADSRの考え方におけるS(Sustain)区間での安定性を指しています。

吹き込むことにエネルギーを注ぐA(Attack)区間ではなく、吹いている息を絞って調節できる段階をS(Sustain)区間に当てはめて考えています。

ちなみにD(Decay)は吹き込む力が緩む区間、R(Release)は息を吹き込むことを止めてからの区間だと考えます。

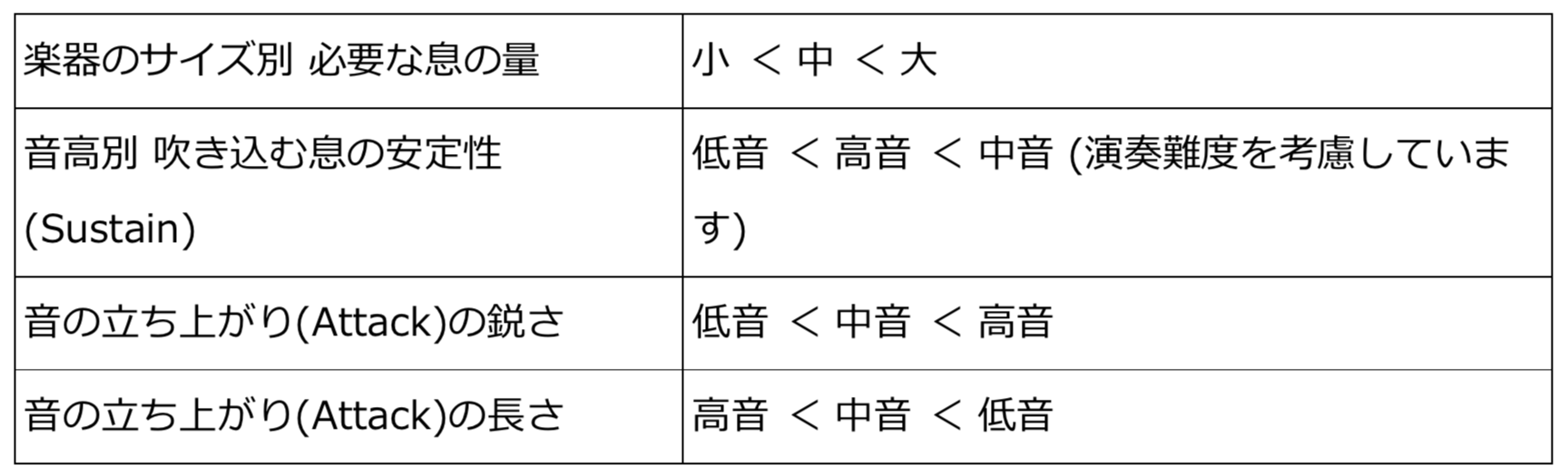

●楽器のサイズと安定性

一般に、大きな低音楽器ほど演奏が大変です。

鳴らす(振動させる)のに大きなエネルギーが必要であったり、演奏に大きな動作が必要で小回りが利かないなどの理由が挙げられます。

先ほどの「必要な息の量が多いほど安定させにくい」という傾向と同様です。

ただし、ここでひとつ注意点があります。

低音楽器ではADSRの考え方におけるS(Sustain)区間がかなり短めです。

鳴らすのに必要な息が多すぎる楽器ではA(Attack)-D(Decay)区間が発音時間のほとんどを占めるため、発音全体で見るとむしろ息は安定する傾向がみられます。

低音楽器における長音は、長いA(Attack)-D(Decay)が繰り返し連続した区間だと考えます。

もちろん全ての演奏がこの限りではありませんが、楽器表現の傾向として、演じ分け・感度設定に反映させると良い結果が得られます。

ここまで「息の安定性」についてみてきましたが、これらはダイナミクス、すなわちエクスプレッショングラフと密接な関係があります。

「息が安定しない」ということは「ダイナミクスが大きくなりやすい」ということです。

SWAM Double Reeds:下記の4つのダブルリード楽器を収録。⇒詳しく(製品ページ)

SWAM Double Reeds:下記の4つのダブルリード楽器を収録。⇒詳しく(製品ページ)

収録モデル: Oboe, English Horn, Bassoon, Contrabassoon

●デモソングのグラフ

制作したデモのグラフを例にご説明します。

cup_wind⇒Wavダウンロード

MIDIコントローラーを使用するとグラフが複雑になりすぎるので、傾向を分かりやすくするため全て手描きで入力し、比較的整ったグラフにしています。

※ただし最終的には他のパラメータも併用しダイナミクスを整えています

フルート[エアリード・中~高音域]

・息の安定性は低いので変化が急でダイナミクスの幅も大きい

・音の立ち上がりは鋭く短い

クラリネット[シングルリード・低~高音域]

・音域によって音の立ち上がりを変化させている(他のパラメータも併用しているため詳細は後述)

オーボエ[ダブルリード・中~高音域]

・Expression Curveを高めに設定しているため見た目ほど大きな音ではない(詳細は後述)

バスーン[ダブルリード・低~中音域]

・後半の長音ではアタック音を消すためにノートを分けず繋げている(タンギング的処理)

●まとめ

ヒューマナイズの傾向を考えるための目安を表にしました。

グラフの潰れ方やアタックの鋭さ、音域やフレーズに合わせた安定性を反映させると楽器らしい表現に近づきます。

木管楽器についてみていきましたが、もちろんこの考え方は弦楽器のヒューマナイズにも適用できます。

楽器にはそれぞれ得手不得手がありますが、その理由について知ることからヒューマナイズは始まると考えています。

得意なことを活かし、苦手なことをカバーするような動きの変化がグラフ傾向に表れます。

Vol.1でもちらりとお話ししましたが、楽器の傾向に加え、「安定させたい表現のために犠牲になる安定性」にも目を向けることが大切です。

何らかの動作をするということは、それにリソースが割かれるということですが、動作の勢いを消すような全く別の動きを繋げて行うためには、前後でアクセルかブレーキのどちらかを踏むことになります。

例えば、弦楽器で滑らかな弓の返し(逆向きの動作)をしようとするならば、弓の返し前後で加速または減速する傾向がみられます。

加速も減速もせず一定の速さで弓を返そうとすると、弓や弦に掛かる力の安定性などが犠牲になります。

木管楽器ではブレス(逆向きの動作)やタンギング(勢いを消す動作)がそれにあたると考えられます。

上でまとめた表のように、リードと楽器のサイズから初動に必要な息の量や鳴らせる時間などを判断し設定します。

楽器のことを知れば知るほどにSWAMが楽器として馴染むようになり、できることもどんどん増えていきます。

後編へ続きます。

本記事で使用しているソフトウェアのバージョンはSWAM-S 2.0.2です。最新版とはパラメータ名の表記などが異なる場合があります。

本記事で使用しているソフトウェアのバージョンはSWAM-S 2.0.2です。最新版とはパラメータ名の表記などが異なる場合があります。