- TOP

- Tips / Article

- シーンの“変革”ではなく、“創造”を目指すゲームチェンジャー。Gamechanger Audioイリヤ・クルーミンス インタビュー

シーンの“変革”ではなく、“創造”を目指すゲームチェンジャー。Gamechanger Audioイリヤ・クルーミンス インタビュー

2026.01.20

“これまでの流れを一変させる存在”を、自ら名乗り、自らに課す。ゲームチェンジャー・オーディオとはなんとも大胆なネーミングだ。エフェクトという存在がこれまでの“くびき”を断ちきり、自在に拡張し始めた現在、ラトビア発の俊英集団が目指すのはシーンの“変革”か“新創造”か?

日本国内のメーカーは理念(地名由来も多いが)を社名に掲げ、欧米のメーカーは創業者の氏名を謳う傾向が強いのではないか?などと考えていた時期があった。その分析は脆くも崩れ、今や多種多様な名前を掲げるメーカーがひしめいている。では、ゲームチェンジャー・オーディオという社名には、どのような思いが込められているのか。その答えを明確に示す、新製品群とメーカーの姿勢に迫ってみたい。

少数精鋭で、技術に投資し、唯一無二の製品を作る

創業者の1人であり、クリエイティヴ・ディレクターを務めるイリヤ・クルーミンス。かつてはロカビリー・バンドで活動していた経歴も持つ。

――本誌では2020年にゲームチェンジャー・オーディオへインタビューを行ないました。それ以降、スタッフや開発・製造環境などに変化はありましたか?

イリヤ・クルーミンス(以下IK):私たちはもともと小規模でエンジニア重視のチームでしたし、製造は最初から外部委託していました。ガレージで1台ずつ手作業で作るような段階は経ずに、いきなり本格的な製造体制からスタートしたんです。以来、「少数精鋭で、技術に投資し、唯一無二の製品を作る」という姿勢を貫いています。

――日本にはラトビアの音楽情報があまり入ってきません。どのような音楽ジャンルの人気があるのかなど、ラトビアの音楽事情を教えていただけますか?

IK:ラトビアは非常に音楽的な国で、約1万6千人が同時に歌う世界最大の合唱祭が開催されるなど、ハーモニーや声楽、音楽に対する愛情は強く、深いです。現代音楽では、ジャズ、メタル、フォーク・メタル、実験的なエレクトロニカ、ヒップホップなどのサブカルチャーが活発ですね。ただ、小国ですので市場規模はあまり大きくありません。

――では、ラトビアの楽器やエフェクト・ペダル・シーンはどのようなものですか? 国内ブランドが盛んなのでしょうか? それともアメリカなど海外からの輸入品が人気を集めているのでしょうか?

IK:私が育った頃は、ペダルやシンセの選択肢が非常に限られていました。そのため、機材収集よりも、演奏と実験に集中するようになったのです。この姿勢がゲームチェンジャー・オーディオの原点となり、私たちはいわゆる“ペダル・マニア”とは異なる、新しい視点から業界にアプローチすることができました。現在、ラトビアではゲームチェンジャー・オーディオ、Erica Synths、その他いくつかのマイクやスタジオ機材メーカーが活動しています。

――そういった音楽・楽器環境は、ゲームチェンジャー・オーディオの製品開発にどのような影響を与えていますか?

IK:ラトビアには、ソ連時代の製造業と工業デザインの伝統があり、STEM分野(理数系)における高い専門性があります。そのため、私たちは創業当初から高度な金属加工、光学、電気機械技術を持つ技術者や業者と協力してプロトタイプの製作が可能でした。たとえば、“Light Pedal”の赤外線リヴァーブ・システムを発明したテオドールス・ケリモフスは、開発当時まだ修士課程の最終学年で、今ではNeural DSPで活躍しています。

――2020年のインタビューでは、創業メンバーの数人は、アメリカのルーツ・ミュージックやロカビリー、カントリーなどを好んでいると話していました。ゲームチェンジャー・オーディオのこれまでの製品で、そういったサウンド・イメージを狙ったものはありますか?

IK:はい。特に“Bigsby Pedal”には、私たちのアメリカン・ギター・ミュージックへの情熱が反映されています。私はJ.J.ケイルからレッドベリーまで様々なブルースを聴いて育ちましたし、ロカビリーやカントリーも大好きです。かつてはグレッチとディレイだけを使ってストレイ・キャッツ風のトリオで5年間ほどギターとヴォーカルを担当していたんですよ。ゲームチェンジャー・オーディオは未来的な見た目の製品が多いですが、私たちの心は常にクラシックなトーンと美学に根ざしているんです。

――ゲームチェンジャー・オーディオの製品は、わずか数年でここ日本の他、米国でもよく知られるようになりました。世界で知名度が一気に向上したきっかけとなる出来事、製品はありますか?

IK:初の製品である“Plus Pedal”、それに続く“Plasma Pedal”や“Light Pedal”で、ほぼ瞬時に国際的な注目を集めました。最初から「製品は必ずヴィジュアルとコンセプトの両面で目立つこと」というルールを設けていたので、人々にすぐに覚えてもらうことができたのです。

――ゲームチェンジャー・オーディオの製品は、過去のエフェクト・ペダルのコピーやクローンではなく、斬新なアイデアを様々な工夫によって具現化している印象があります。それを実現している背景について教えてください。世界の他のエフェクト・メーカーが持っていない資質は何だと感じていますか?

IK:私たちはヴィンテージ・トーンを追いかけたり、過去の再現をすることに興味はありません。代わりに、電気、光、機械運動、モーター、プラズマといった物理現象にインスピレーションを得て、新しいサウンド・カテゴリーを探求しています。ワウやファズ、トーク・ボックスのように、新しいスタイルや奏法、ジャンルを生み出す可能性のあるツールを目指しているんです。

創業メンバーの4人。左から、イリヤ・クルーミンス、営業や財務面を取り仕切るディジス・ドゥボスキース、エレクトロニクスやソフトウェア開発のマーティンス・メルキス、メカニカル・エンジニアで生産部門を管轄するクリスタプス・カルバ。2019年の写真なので、まだ幼さが残る。

人工的なデジタル・ペダルとは正反対の「ロックンロール」なシンセ・オシレーター

――写真やデモ動画を観る限り、イリヤさんはTLスタイルのギターを好んでいるようですが、その仕様(ノン・ヴィブラート・ユニット・ギター)が“Bigsby Pedal”の開発にもつながりましたか?

IK:はい、私はトレモロ・アームのないTLスタイルのギターをよく使います。グレッチに付いていたビグスビーは大好きでしたが、ギターを改造するのは嫌でした。そこで、「ギターを改造せずにビグスビー体験を提供できないか?」と考えたのが“Bigsby Pedal”開発のきっかけだったんですよ。

――“Bigsby Pedal”はビグスビーのヴィブラート・ユニットを用いていますが、バー部分などが異なります。こうした部品は特注したものなのでしょうか?

IK:その通りです。アーム、抵抗感、リターン機構など、“Bigsby Pedal”の機械部品はほぼすべて再設計しました。ビグスビーのコピーではなく、足で操作する楽器として自然な操作感を目指したんです。

――そもそも“Bigsby Pedal”の開発に当たっては、ビグスビー社に協力を求めたのでしょうか?

IK:はい、ビグスビー社とは正式にコラボしました。プロトタイプを共有し、フィードバックをもらい、ブランド使用の承認も得ています。彼らは非常に協力的で、デュアン・エディには初期のモデルを送り、新曲の制作に使ってもらいました。

――“Motor Pedal”は“Motor Synth”のシステムから発展したペダルだと思います。開発にあたって、ギター・プレイヤーでも扱いやすくする上で重視したポイントはどこですか?

IK:“Motor Pedal”は、“Motor Synth”の電気機械的モーター・オシレーターと“Auto”シリーズで開発したピッチ・トラッキング・エンジンを組み合わせています。この2つにより、ギタリストにとって表現力豊かで、なおかつ“荒々しい”音を実現しました。もちろん「Motor」と名乗るからには、“アクセルを踏める”感覚も重要です。

――“Motor Pedal”は、シンセ機器としてのみならず、ちょっと変わったファズっぽいサウンド・ペダルとしても、ギター・プレイヤーから注目を浴びそうだと感じました。ギター・プレイヤーには、どういった点に注目してほしいと考えていますか?

IK:どのエンジンでもモーター信号とクロス・モジュレーションの追加が可能です。“MOD”ノブで入力信号をモーターの出力と乗算します。これにより単なるモノラル発振器から、和音や音程、様々な音色を美しく変換する、うねるような歪み効果へと変化します。反応は非常に良いですよ。

また、ぜひギタリストには理解してほしいのですが、“Motor Pedal”は人工的な音のデジタル・ペダルとは正反対の存在です。“Motor Pedal”は物理的な動き、電気機械的な振動と磁界モジュレーションから音を生成します。おそらく最も「ロックンロール」なシンセ・オシレーターと言えるでしょう。おそらくこれに匹敵するのはプラズマをベースとしたオシレーターだけですね。

――“Motor Pedal”は特にそうですが、ゲームチェンジャー・オーディオの製品には、“古い音楽”への憧憬がありつつ、“これからの新しい音楽”を呼び起こすような魅力もあると感じました。製品開発において、そういった理念はありますか?

IK:はい。私たちの哲学は「伝統を尊重しながらも、それを繰り返さない」ことです。クラシックなトーンを未来に繋げ、見た目も音も“新しいのにどこか懐かしい”ような製品を目指しています。

ゲームチェンジャー・オーディオがオフィスを構えるラトビアの首都リガ。世界遺産登録されている旧市街が残る歴史を感じさせる街だ。

検品・出荷部署。ディジスとスタッフが検品作業を行なっている。

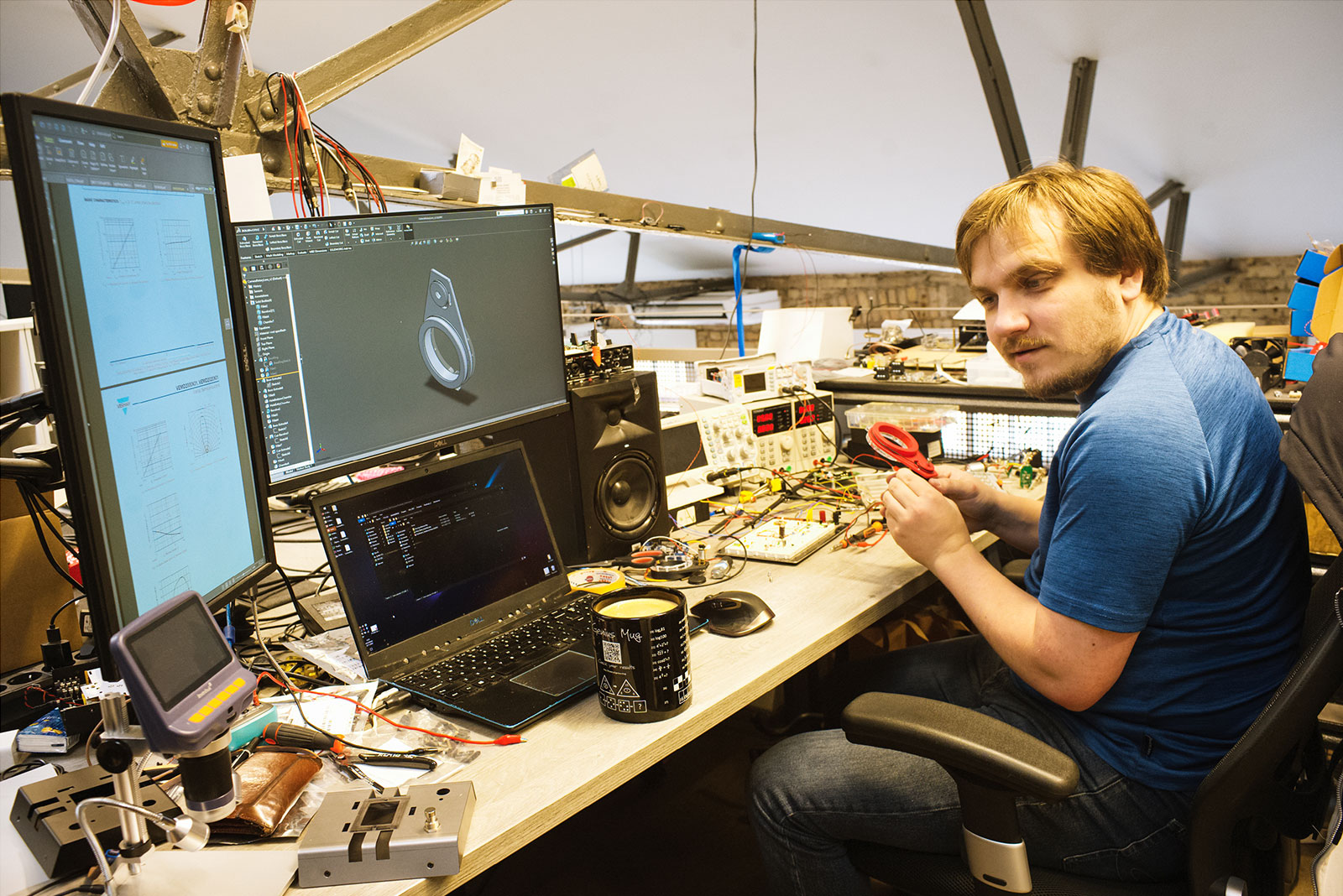

創業メンバーであるマーティンスのデスク。目の前に渡る鉄骨の梁がなんとも良い雰囲気を醸し出している。

半分はギター・ペダル、半分はモジュラー・プロセッサー

――“Plasma Pedal”や“Light Pedal”のイメージが強いので、ゲームチェンジャー・オーディオはアナログや機械的な製品作りを得意とするメーカーというイメージがあります。デジタル技術の開発やその導入に関してはどのような考えを持っていますか?

IK:私たちはアナログ/デジタルのどちらかに偏ることはありません。アイデアが全てです。“Plus Pedal”はDSPが必要でしたし、“Plasma”シリーズは1970年代でも作れたかもしれません。技術よりも“演奏体験”を重視しています。

――アナログとデジタルの融合という点で“Auto”シリーズは非常に素晴らしい製品です。このシリーズの開発のきっかけを教えてください。

IK:“Auto”シリーズは、モジュラー・シンセサイザーに着想を得ています。プレイヤーの演奏にダイナミックに反応するエフェクトを作りたいという思いから生まれたのです。単にギターの信号だけでなく、演奏方法(ヴェロシティ、音符の選択、周波数、強度)に反応する――まさに優れた真空管アンプのようなイメージです。チューブ・アンプは強く弾けば反発し、優しく弾けば広がりを見せます。単に音を出すだけでなく、演奏者の表現に反応するのです。こういったレスポンスはギターの表現力の本質であり、それをエフェクトそのものに組み込みたかったんですよ。

加えて、固定された単一の反応パターンを持つペダルを作るのではなく、ユーザー自身が反応の仕方を操れるものとしたいと考えました。“Auto”ペダルはピッチやダイナミクスといった演奏要素を分析し、それらをCV制御信号に変換します。その後、小さなパッチ・ベイを使って、そのエネルギーをどこに送るかを選択します。ピッキングの強度でディレイ・タイムを長くするか、それとも単にウェット・レベルを上げるか、高音でコーラスのトーンを広げるか、それともエフェクトのスピードを上げるか、などですね。

つまり、ペダルが「1つのトリック」を行なうのではなく、動作を定義するプラットフォームを手に入れるのです。これはパフォーマンス・ツールです。半分はギター・ペダル、半分はモジュラー・プロセッサー。実験を可能にし、演奏スタイルがリアルタイムでエフェクトを繋ぎます。

スタッフの1人、Karlis。“Motor Synth Mk II”のチェックなどを行なっているようだ。

――“Auto”シリーズは現在3モデルをラインナップしています。最初に開発を手がけたのはどのモデルですか?

IK:3機種すべてを同時に開発しました。シリーズとして一貫性があり、相互にモジュレーションできる“エコシステム”として設計されています。

――パッチ・ベイとケーブルで機能を拡張するというアイデアは、開発のどの段階からあったのでしょうか?

IK:最初から存在していました。メニューやプリセットよりも、フィジカルで即応性のある設計を目指したので。ギタリストにとってモジュラーの世界への入口になるようにも意図しています。

――それらの機能を搭載するため、筐体はユニークなデザインとなっています。この形に決定するまでに苦労した点はありますか?

IK:あのデザインはパッチ・ベイを保護しつつ、コンパクトにまとめるという実用的な理由からです。パッチ・ベイの窪んだデザインは、結果として視覚的にも他にはないものになりました。私たちのデザイン哲学である「製品の特徴を際立たせる」に基づいています。

ピッチ・トラッキングは単なる機能ではなく、扉を開く鍵でした

――“Auto”シリーズは非常にユニークな反面、モジュラー・シンセなどに馴染みがないギター・プレイヤーには少し敷居が高いと感じられそうです。「ダイナミクス検出とピッチ検出という2つの回路にそれぞれ2つのアウトプットがあり、それを“LEVEL”など4つのノブのインプットに送る」という考え方で合っていますか?

IK:はい、ダイナミクス検出とピッチ検出の2系統があり、それぞれCV出力が2つ「ダイナミクス(ゲート、エンヴェロープ)」と「ピッチまたはティンバー(電圧オフセット、またはバイポーラV/OCT)」があります。それを“LEVEL”ノブなど4つの入力にルーティングすることで、内部のパラメーターや外部モジュラー機器への出力が可能です。各CV入力にはアッテネーターも搭載されており、ペダル上の各オートメーションの強さや向きの調整に使用できますよ!

――ダイナミクス検出の機能を持ったペダルはこれまでにもありました。しかし“Auto”シリーズの製品のようにピッチ検出で様々な効果を生む製品というのは非常に新鮮です。この機能を取り入れた理由を教えてください。

IK:従来のエンベロープ・フォロワーでは演奏の強さしか反映できませんでしたが、“Auto”ペダルではピッチ検出により、“何の音を弾いたか”でモジュレーションが可能になります。1音だけディレイを発動させるなど、音楽的な意味づけが可能になり、これにより従来にはない相互作用が可能になります。

例えば、特定の音符のみにエフェクトを適用するようペダルを設定し、半音だけ移動するとエフェクトが完全にオフにされるようにできます。文字通り、エフェクトの挙動に音楽的な意味を割り当てられるわけですね。これは単なる音量ベースの反応ではありません。演奏によって特定のイベントをトリガーできるということです。個人的には、楽曲で音楽的に使用しない高音域の音を割り当て、ディレイのスウェルやリヴァーブのバーストをトリガーするのが好みですね。フットスイッチのような機能ですが、指板上で手で演奏する形です。

この種の制御は正確なピッチ・トラッキングがあって初めて可能となります。だからこそ、私たちは極めて精密で低レイテンシーのトラッキング・システムを構築することが重要でした。またこれにより、ギターのピッチを正確に1V/Oct CVに変換できるため、シンセサイザーやその他のモジュラー機器を精密に駆動可能です。この技術は“Motor Pedal”の開発にも繋がりました。つまり、私たちにとってピッチ・トラッキングは単なる機能ではありません。扉を開く鍵でした。エフェクトを演奏可能な楽器へと変えたのです。

スタッフの1人、Valters。ゲームチェンジャー・オーディオ製品のユニークなデザインは、3Dモデリングなども大活躍しているようだ。

――また、同じくピッチ検出で“TONE”によって効果を変えるというのも驚きでした。かなり複雑な倍音検出性能が必要かと思います。この機能の開発で苦労した点はありますか?

IK:“TONE”機能は実際に“Auto”シリーズで最もチャレンジングなパートの1つで、この機能を完成できたことを誇りに思っています。単に演奏している音符を追跡するだけではなく、演奏されているトーンが明るいか暗いかまで検出することが可能です。これにより、ピックアップの選択、“TONE”ノブの位置、さらにはピッキング・スタイルによってもエフェクトが変化します。

困ったことに「明るい」や「暗い」という表現は全音符共通ではありません。例えば、暗い低音のE音と明るい高音のE音では全く異なります。そこで私たちはギターの全音域にわたる基準チャートを作成し、指板上の各音符で倍音成分が通常どのように変化するかをマッピングする必要がありました。

ペダルは信号をリアルタイム解析し、おおよそのピッチや音域を特定。参照チャートと比較し、その特定の音に対してトーンが明るい(bright)か暗い(dark)かを判定します。これが数学的正確さだけでなく、音楽的正確さを保つ仕組みです。実装は確かに複雑でしたが、結果は非常に自然です。なぜならペダルは単に音符に反応するだけでなく、ギタリストが実際にトーンを形作る方法に反応しているからです。

――パッチ・ケーブルを繋いでいない場合、「“SUM”モードはメインの設定(大きなノブ)にAUTOの設定(小さなノブ)を足す」、「“ALT”モードはメインの設定とAUTOの設定を切り替える」ということですか?

IK:パッチ・ケーブルがない場合、AUTO設定(小ノブ)は通常設定(大ノブ)に加算される“SUM”モードになりますね。“ALT”モードでは、ミニ・ノブに切り替わります。また、出力は常にCVを出し続けています。その場合、オートメーション機能なしのスタンダードなエフェクトとして動作します。

特定の入力端子にパッチ・ケーブルが接続されている場合、ペダルは入力されるCV信号に反応し、“ALT”モード時はミニ・ノブで設定された代替ポジションが有効になります。つまり“ALT”モードでは、入力端子にパッチ・ケーブルを接続するだけで、“AUTO”フットスイッチでALT設定を有効にできるんです。ノブ用のセカンド・プリセットのようなものですが、これはあくまで「ハック」的な手法です(笑)。

ただし、入力にケーブルが接続されていなくても、ペダルは出力からCV信号を送信し続けます。モジュラー・シンセや他の“Auto”ペダルなど、他のデヴァイスへ信号を送るためですね。

――まずはマニュアル掲載の「PATCH IDEAS」などを試してみるのがわかりやすいかと思いましたが、故障の原因になるような間違ったパッチ・ケーブル接続など、使用する上で注意すべき点はありますか?

IK:“Auto”ペダルは完全に安全です。パッチをどこに接続しても問題ありません。ただし、モジュラーの世界は非常に中毒性が高いのでご注意を(笑)。

2019年のNAMMショウでのひとコマ。“Plasma Coil”を共同開発したジャック・ホワイトのThird Man Recordsとの共同ブースを展開した。

――ゲームチェンジャー・オーディオのオリジナリティと、製品開発力には改めて驚かされました。今後もファンのみならず、世界中のペダル・メーカーすら驚かすような製品の登場を期待しても良いですか?

IK:ありがとうございます。大変光栄です。私たちにとって「ゲームチェンジャー・オーディオ」という名称は単なるブランド名ではありません。それは指針であり、自らに課した掟とも言えるものです。この名称は私たちに、リリースする製品は常に斬新で独創的であり、真の技術的・概念的ブレイクスルーによって駆動されなければならないことを思い出させます。

したがって、よりシンプルで親しみやすい製品を作る場合でも、そこには「これまでにないもの」という感覚が必ず宿っていなければなりません。現在、私たちは複数の新ペダル、エフェクト、さらには新たな楽器コンセプトの開発に積極的に取り組んでいますし、開発ペースが加速していると感じています。その理由は単純に、特に“Motor Pedal”(そしてそれ以前の“Motor Synth Mk II” )の完成以降、私たちの経験、知識基盤、エンジニアリング能力が飛躍的に成長したからです。

だからこそ、私たちは興奮し、自信を持ち、これまで以上に速いリズムで革新的な製品をリリースするつもりです。好奇心を持ち続け、探求を続けてください。私たちはこれからも、みなさんを驚かせ続けるために最善を尽くします。

――最後に、日本のペダル・ファンに向けてメッセージをいただけますでしょうか。

IK:好奇心を持ち、実験を楽しみ、伝統と革新のバランスを保ってください。日本は伝統的な楽器や美しいクラフトを大切にしつつ、テクノロジーにも果敢に挑戦する文化があります。私たちは魂で繋がっているように感じていますよ!