- TOP

- Tips / Article

- BFD3はむずかしい?

BFD3はむずかしい?

BFD3の最もシンプルな使い方

2014.01.25

スタッフHです。

私は仕事柄、楽器店さんへお伺いしたり、クリエイターやエンジニアの方々とお会いしたり、あるいはイベントなどでユーザーさんとお会いする機会が(社内では)多い方なのですが、BFD関連のお話になったときに、

「BFD3、音はすごいと思うんだけど、ドラムの音作りが分かっていないと難しいよねぇ」

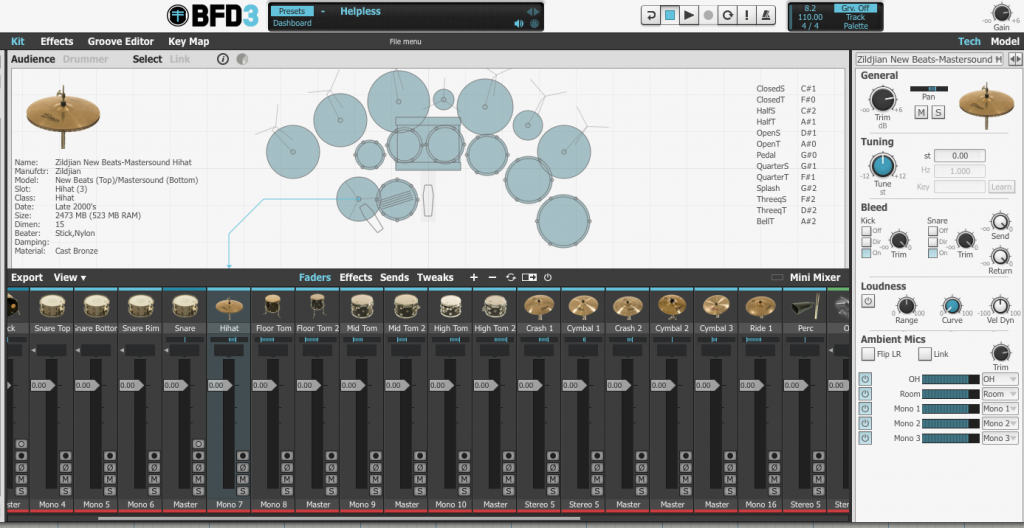

と言われることがあります。確かに、やろうと思えばドラムレコーディングと同じような細かなコントロールもでき、反対に実際のレコーディングでは絶対にできないこと(例えば、アンビエントマイクにキックを拾わせない、とか)もできてしまいます。とんでもないほどのマイクを使って収録しているぞ、とか、キック1つにマイクが何本も使っていて、ビギナーには使えないらしい、とか、まことしやかな情報もあるようで、私は立場上、「で、実際のところどうなの?」と聞かれる役目です。

私もドラムレコーディングの現場をたくさん見ているわけではないので(ライブは大好きなので、ちょくよく行きます)、正直なところ一級のエンジニアさんのようにドラムの完璧なバランスを作り上げることはできませんが、BFD3には強力なプリセットがたくさん入っているので、ここから微調整をしてデモンストレーションなどを行います。

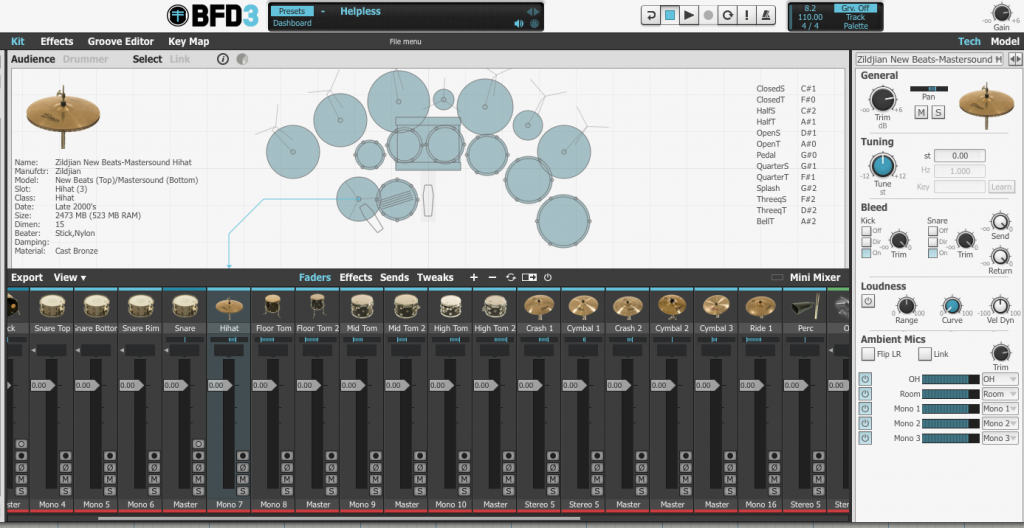

BFD3の細かな機能を挙げていけばキリがないのですが、本日は最もシンプルな使い方。「プリセットを呼び出して、ちょっとだけ微調整した」サンプルをいくつかご紹介しましょう。微調整とは、シンセ音源でほんの少しフィルターを閉める、くらいの感覚です。

本記事の前提として、BFD3の後にリミッター(WAVES L2)だけを用いました。が、これは音圧を出す目的ではなく、ピークが付かないようにしているだけの作業です。DAWにパラアウトもなし。

ドラムキットを読み込み、アンビエントフェーダーのボリュームをキットによって少しだけ変えました。変更点は補足しますね。全てのドラムフレーズは同じもの(BFD3に内蔵されているもの)を使用しています。

と言われることがあります。確かに、やろうと思えばドラムレコーディングと同じような細かなコントロールもでき、反対に実際のレコーディングでは絶対にできないこと(例えば、アンビエントマイクにキックを拾わせない、とか)もできてしまいます。とんでもないほどのマイクを使って収録しているぞ、とか、キック1つにマイクが何本も使っていて、ビギナーには使えないらしい、とか、まことしやかな情報もあるようで、私は立場上、「で、実際のところどうなの?」と聞かれる役目です。

私もドラムレコーディングの現場をたくさん見ているわけではないので(ライブは大好きなので、ちょくよく行きます)、正直なところ一級のエンジニアさんのようにドラムの完璧なバランスを作り上げることはできませんが、BFD3には強力なプリセットがたくさん入っているので、ここから微調整をしてデモンストレーションなどを行います。

BFD3の細かな機能を挙げていけばキリがないのですが、本日は最もシンプルな使い方。「プリセットを呼び出して、ちょっとだけ微調整した」サンプルをいくつかご紹介しましょう。微調整とは、シンセ音源でほんの少しフィルターを閉める、くらいの感覚です。

本記事の前提として、BFD3の後にリミッター(WAVES L2)だけを用いました。が、これは音圧を出す目的ではなく、ピークが付かないようにしているだけの作業です。DAWにパラアウトもなし。

ドラムキットを読み込み、アンビエントフェーダーのボリュームをキットによって少しだけ変えました。変更点は補足しますね。全てのドラムフレーズは同じもの(BFD3に内蔵されているもの)を使用しています。

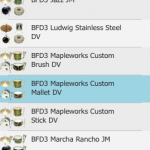

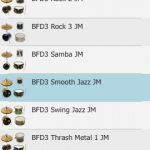

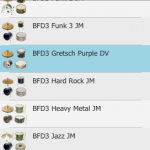

これは最初に試したキットで、ほぼキットを読み込んだそのままです。ドラムフレーズがジャズ/ファンクに適したものだからか、非常にバランスよく聞こえています。キックが出過ぎていたので、ほんの少しだけキックのフェーダーを下げました。

これは最初に試したキットで、ほぼキットを読み込んだそのままです。ドラムフレーズがジャズ/ファンクに適したものだからか、非常にバランスよく聞こえています。キックが出過ぎていたので、ほんの少しだけキックのフェーダーを下げました。

先ほどの”Smooth Jazz” キットがおとなしめの印象だったので、もう少しキット全体が暴れているようなものがないかな、と選んだキット。キック、タムがGretsch製のものです。このキットはアンビエントマイク(トップマイク、ルームマイク)のフェーダーを全て下げても「箱鳴り」「距離感」のあるキットで、先ほどのSmooth Jazzキットとの違いを楽しめました。

ベタッと張り付くような質感にしたかったので、思い切ってアンビエントフェーダーを下げ目にしただけの状態です。

先ほどの”Smooth Jazz” キットがおとなしめの印象だったので、もう少しキット全体が暴れているようなものがないかな、と選んだキット。キック、タムがGretsch製のものです。このキットはアンビエントマイク(トップマイク、ルームマイク)のフェーダーを全て下げても「箱鳴り」「距離感」のあるキットで、先ほどのSmooth Jazzキットとの違いを楽しめました。

ベタッと張り付くような質感にしたかったので、思い切ってアンビエントフェーダーを下げ目にしただけの状態です。

今までよりももっともっと「強烈な」音を聞いてみたかったので、ヘビー・メタルの名の付いたキットをロード。こんなドラムフレージングなのに、メタルのキットを使っているという辺りも違いがでて面白いかなと思いました。

ドラムキットをロードした直後は、メタルらしいペタペタしたキック、これでもかと鳴り響くルームマイクが特徴的でしたが、ルームマイクを少しだけ抑えたサンプルにしてみました。上のGretschキットと比較して面白かったのは、アンビエントマイクを全てミュートすると、ペタペタするだけで全く迫力が失われること。

今までよりももっともっと「強烈な」音を聞いてみたかったので、ヘビー・メタルの名の付いたキットをロード。こんなドラムフレージングなのに、メタルのキットを使っているという辺りも違いがでて面白いかなと思いました。

ドラムキットをロードした直後は、メタルらしいペタペタしたキック、これでもかと鳴り響くルームマイクが特徴的でしたが、ルームマイクを少しだけ抑えたサンプルにしてみました。上のGretschキットと比較して面白かったのは、アンビエントマイクを全てミュートすると、ペタペタするだけで全く迫力が失われること。

ここまで徐々に激しめに攻めてきましたので、少々大人しいプリセットキットを試したくなりました。さらに、奏法も変えてブラシを使ったキット(もちろんBFD3に標準搭載)があれば、と思い見つけたのがこちら。

同じフレーズでも、スティックとブラシでは見せる表情がまた違います。それから、そのままの状態ではせっかくのブラシの細やかな表現が失われ気味だったので、アンビエントのマイクはいつも以上に抑え気味に。少々ブラシ奏法っぽさは薄い手数の多さですが、せっかく音源でコレが利用できるのですから、活用してみました。

ここまで徐々に激しめに攻めてきましたので、少々大人しいプリセットキットを試したくなりました。さらに、奏法も変えてブラシを使ったキット(もちろんBFD3に標準搭載)があれば、と思い見つけたのがこちら。

同じフレーズでも、スティックとブラシでは見せる表情がまた違います。それから、そのままの状態ではせっかくのブラシの細やかな表現が失われ気味だったので、アンビエントのマイクはいつも以上に抑え気味に。少々ブラシ奏法っぽさは薄い手数の多さですが、せっかく音源でコレが利用できるのですから、活用してみました。

スティック、ブラシときたら、マレット奏法を忘れるわけにはいきません。独特のアタックの丸み、弱いベロシティーの時にも太鼓そのものが鳴っているような響き。グルーブが一歩後ろにずれたような金物のノリ。このアタック感を逃さないため、アンビエントマイクはトップマイク(ドラムの真上に立てているマイク)を生かすように仕上げています。

また、スネアの皮の響きを生かすため、ほんの少しスネアトップのマイクを上げています。

スティック、ブラシときたら、マレット奏法を忘れるわけにはいきません。独特のアタックの丸み、弱いベロシティーの時にも太鼓そのものが鳴っているような響き。グルーブが一歩後ろにずれたような金物のノリ。このアタック感を逃さないため、アンビエントマイクはトップマイク(ドラムの真上に立てているマイク)を生かすように仕上げています。

また、スネアの皮の響きを生かすため、ほんの少しスネアトップのマイクを上げています。

ふと見つけた「POP」というキット。人によって「POP」の定義はまちまちだと思うのですが、BFD3ではどんな響きのキットなのか…と鳴らしてみたのがこのサンプルです。これまにない「いなたい」泥臭さ。ベタッとしているのに、妙な奥行き。ロードしたままの状態はかなり曲者の匂いがしたので(POPって、大抵曲者ですよね!)このキットだけは大胆にエディットをしました。

実際のレコーディングではできない、「アンビエントマイクにキックを拾わせない」というエディットをし、キックのアタック感を生かすように。アンビエントマイクは全体的に抑えめにして、オンマイクのサウンドを生かし気味に。特にエフェクトを使用したわけではなく、フェーダーのバランスでサウンドを作ってあります。

ふと見つけた「POP」というキット。人によって「POP」の定義はまちまちだと思うのですが、BFD3ではどんな響きのキットなのか…と鳴らしてみたのがこのサンプルです。これまにない「いなたい」泥臭さ。ベタッとしているのに、妙な奥行き。ロードしたままの状態はかなり曲者の匂いがしたので(POPって、大抵曲者ですよね!)このキットだけは大胆にエディットをしました。

実際のレコーディングではできない、「アンビエントマイクにキックを拾わせない」というエディットをし、キックのアタック感を生かすように。アンビエントマイクは全体的に抑えめにして、オンマイクのサウンドを生かし気味に。特にエフェクトを使用したわけではなく、フェーダーのバランスでサウンドを作ってあります。

ここでご紹介したBFD3のキットは、全30種類のうちの6つ。さらに、エンジニアがくみ上げたバランスやエフェクトを用いたものを「全体プリセット」と言いますが、これが36種。 プリセットを読みこんで、「スネアだけを入れ替え」「シンバル全部入れ替え」なんて作業もできますので、ご自身ならではの「キット」を作り上げてもらえたらと思います。 >BFD3 製品詳細ページ

と言われることがあります。確かに、やろうと思えばドラムレコーディングと同じような細かなコントロールもでき、反対に実際のレコーディングでは絶対にできないこと(例えば、アンビエントマイクにキックを拾わせない、とか)もできてしまいます。とんでもないほどのマイクを使って収録しているぞ、とか、キック1つにマイクが何本も使っていて、ビギナーには使えないらしい、とか、まことしやかな情報もあるようで、私は立場上、「で、実際のところどうなの?」と聞かれる役目です。

私もドラムレコーディングの現場をたくさん見ているわけではないので(ライブは大好きなので、ちょくよく行きます)、正直なところ一級のエンジニアさんのようにドラムの完璧なバランスを作り上げることはできませんが、BFD3には強力なプリセットがたくさん入っているので、ここから微調整をしてデモンストレーションなどを行います。

BFD3の細かな機能を挙げていけばキリがないのですが、本日は最もシンプルな使い方。「プリセットを呼び出して、ちょっとだけ微調整した」サンプルをいくつかご紹介しましょう。微調整とは、シンセ音源でほんの少しフィルターを閉める、くらいの感覚です。

本記事の前提として、BFD3の後にリミッター(WAVES L2)だけを用いました。が、これは音圧を出す目的ではなく、ピークが付かないようにしているだけの作業です。DAWにパラアウトもなし。

ドラムキットを読み込み、アンビエントフェーダーのボリュームをキットによって少しだけ変えました。変更点は補足しますね。全てのドラムフレーズは同じもの(BFD3に内蔵されているもの)を使用しています。

と言われることがあります。確かに、やろうと思えばドラムレコーディングと同じような細かなコントロールもでき、反対に実際のレコーディングでは絶対にできないこと(例えば、アンビエントマイクにキックを拾わせない、とか)もできてしまいます。とんでもないほどのマイクを使って収録しているぞ、とか、キック1つにマイクが何本も使っていて、ビギナーには使えないらしい、とか、まことしやかな情報もあるようで、私は立場上、「で、実際のところどうなの?」と聞かれる役目です。

私もドラムレコーディングの現場をたくさん見ているわけではないので(ライブは大好きなので、ちょくよく行きます)、正直なところ一級のエンジニアさんのようにドラムの完璧なバランスを作り上げることはできませんが、BFD3には強力なプリセットがたくさん入っているので、ここから微調整をしてデモンストレーションなどを行います。

BFD3の細かな機能を挙げていけばキリがないのですが、本日は最もシンプルな使い方。「プリセットを呼び出して、ちょっとだけ微調整した」サンプルをいくつかご紹介しましょう。微調整とは、シンセ音源でほんの少しフィルターを閉める、くらいの感覚です。

本記事の前提として、BFD3の後にリミッター(WAVES L2)だけを用いました。が、これは音圧を出す目的ではなく、ピークが付かないようにしているだけの作業です。DAWにパラアウトもなし。

ドラムキットを読み込み、アンビエントフェーダーのボリュームをキットによって少しだけ変えました。変更点は補足しますね。全てのドラムフレーズは同じもの(BFD3に内蔵されているもの)を使用しています。

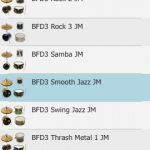

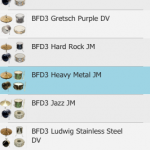

- プリセット1:Smooth Jazz JMキット

これは最初に試したキットで、ほぼキットを読み込んだそのままです。ドラムフレーズがジャズ/ファンクに適したものだからか、非常にバランスよく聞こえています。キックが出過ぎていたので、ほんの少しだけキックのフェーダーを下げました。

これは最初に試したキットで、ほぼキットを読み込んだそのままです。ドラムフレーズがジャズ/ファンクに適したものだからか、非常にバランスよく聞こえています。キックが出過ぎていたので、ほんの少しだけキックのフェーダーを下げました。

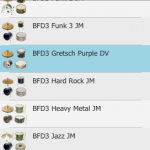

- プリセット2:Gretch Purple DVキット

先ほどの”Smooth Jazz” キットがおとなしめの印象だったので、もう少しキット全体が暴れているようなものがないかな、と選んだキット。キック、タムがGretsch製のものです。このキットはアンビエントマイク(トップマイク、ルームマイク)のフェーダーを全て下げても「箱鳴り」「距離感」のあるキットで、先ほどのSmooth Jazzキットとの違いを楽しめました。

ベタッと張り付くような質感にしたかったので、思い切ってアンビエントフェーダーを下げ目にしただけの状態です。

先ほどの”Smooth Jazz” キットがおとなしめの印象だったので、もう少しキット全体が暴れているようなものがないかな、と選んだキット。キック、タムがGretsch製のものです。このキットはアンビエントマイク(トップマイク、ルームマイク)のフェーダーを全て下げても「箱鳴り」「距離感」のあるキットで、先ほどのSmooth Jazzキットとの違いを楽しめました。

ベタッと張り付くような質感にしたかったので、思い切ってアンビエントフェーダーを下げ目にしただけの状態です。

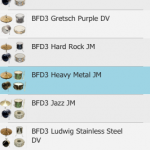

- プリセット3:Heavy Metal JMキット

今までよりももっともっと「強烈な」音を聞いてみたかったので、ヘビー・メタルの名の付いたキットをロード。こんなドラムフレージングなのに、メタルのキットを使っているという辺りも違いがでて面白いかなと思いました。

ドラムキットをロードした直後は、メタルらしいペタペタしたキック、これでもかと鳴り響くルームマイクが特徴的でしたが、ルームマイクを少しだけ抑えたサンプルにしてみました。上のGretschキットと比較して面白かったのは、アンビエントマイクを全てミュートすると、ペタペタするだけで全く迫力が失われること。

今までよりももっともっと「強烈な」音を聞いてみたかったので、ヘビー・メタルの名の付いたキットをロード。こんなドラムフレージングなのに、メタルのキットを使っているという辺りも違いがでて面白いかなと思いました。

ドラムキットをロードした直後は、メタルらしいペタペタしたキック、これでもかと鳴り響くルームマイクが特徴的でしたが、ルームマイクを少しだけ抑えたサンプルにしてみました。上のGretschキットと比較して面白かったのは、アンビエントマイクを全てミュートすると、ペタペタするだけで全く迫力が失われること。

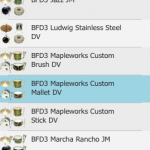

- プリセット4:Country2JM キット

ここまで徐々に激しめに攻めてきましたので、少々大人しいプリセットキットを試したくなりました。さらに、奏法も変えてブラシを使ったキット(もちろんBFD3に標準搭載)があれば、と思い見つけたのがこちら。

同じフレーズでも、スティックとブラシでは見せる表情がまた違います。それから、そのままの状態ではせっかくのブラシの細やかな表現が失われ気味だったので、アンビエントのマイクはいつも以上に抑え気味に。少々ブラシ奏法っぽさは薄い手数の多さですが、せっかく音源でコレが利用できるのですから、活用してみました。

ここまで徐々に激しめに攻めてきましたので、少々大人しいプリセットキットを試したくなりました。さらに、奏法も変えてブラシを使ったキット(もちろんBFD3に標準搭載)があれば、と思い見つけたのがこちら。

同じフレーズでも、スティックとブラシでは見せる表情がまた違います。それから、そのままの状態ではせっかくのブラシの細やかな表現が失われ気味だったので、アンビエントのマイクはいつも以上に抑え気味に。少々ブラシ奏法っぽさは薄い手数の多さですが、せっかく音源でコレが利用できるのですから、活用してみました。

- プリセット5:Mapleworks Mallet DVキット

スティック、ブラシときたら、マレット奏法を忘れるわけにはいきません。独特のアタックの丸み、弱いベロシティーの時にも太鼓そのものが鳴っているような響き。グルーブが一歩後ろにずれたような金物のノリ。このアタック感を逃さないため、アンビエントマイクはトップマイク(ドラムの真上に立てているマイク)を生かすように仕上げています。

また、スネアの皮の響きを生かすため、ほんの少しスネアトップのマイクを上げています。

スティック、ブラシときたら、マレット奏法を忘れるわけにはいきません。独特のアタックの丸み、弱いベロシティーの時にも太鼓そのものが鳴っているような響き。グルーブが一歩後ろにずれたような金物のノリ。このアタック感を逃さないため、アンビエントマイクはトップマイク(ドラムの真上に立てているマイク)を生かすように仕上げています。

また、スネアの皮の響きを生かすため、ほんの少しスネアトップのマイクを上げています。

- プリセット6:POP1キット

ふと見つけた「POP」というキット。人によって「POP」の定義はまちまちだと思うのですが、BFD3ではどんな響きのキットなのか…と鳴らしてみたのがこのサンプルです。これまにない「いなたい」泥臭さ。ベタッとしているのに、妙な奥行き。ロードしたままの状態はかなり曲者の匂いがしたので(POPって、大抵曲者ですよね!)このキットだけは大胆にエディットをしました。

実際のレコーディングではできない、「アンビエントマイクにキックを拾わせない」というエディットをし、キックのアタック感を生かすように。アンビエントマイクは全体的に抑えめにして、オンマイクのサウンドを生かし気味に。特にエフェクトを使用したわけではなく、フェーダーのバランスでサウンドを作ってあります。

ふと見つけた「POP」というキット。人によって「POP」の定義はまちまちだと思うのですが、BFD3ではどんな響きのキットなのか…と鳴らしてみたのがこのサンプルです。これまにない「いなたい」泥臭さ。ベタッとしているのに、妙な奥行き。ロードしたままの状態はかなり曲者の匂いがしたので(POPって、大抵曲者ですよね!)このキットだけは大胆にエディットをしました。

実際のレコーディングではできない、「アンビエントマイクにキックを拾わせない」というエディットをし、キックのアタック感を生かすように。アンビエントマイクは全体的に抑えめにして、オンマイクのサウンドを生かし気味に。特にエフェクトを使用したわけではなく、フェーダーのバランスでサウンドを作ってあります。

ここでご紹介したBFD3のキットは、全30種類のうちの6つ。さらに、エンジニアがくみ上げたバランスやエフェクトを用いたものを「全体プリセット」と言いますが、これが36種。 プリセットを読みこんで、「スネアだけを入れ替え」「シンバル全部入れ替え」なんて作業もできますので、ご自身ならではの「キット」を作り上げてもらえたらと思います。 >BFD3 製品詳細ページ