- TOP

- Tips / Article

- イマーシブ制作の最前線!古賀健一氏による「Symphony Studio発売記念セミナー」レポート

イマーシブ制作の最前線!古賀健一氏による「Symphony Studio発売記念セミナー」レポート

2025.02.20

2024年12月5日、古賀健一氏をゲスト講師にお迎えし、イマーシブ・オーディオのワークフロー、ミックス手法、そして制作環境構築のノウハウについて伝授していただく「Apogee Symphony Studio発売記念セミナー」が開催されました。 これからDolby Atmosを導入したい方、そしてすでに導入している方も、イマーシブ・オーディオ界の先端を走る古賀健一氏のテクニックをぜひチェックしてください。

セミナーでは古賀氏が制作したイマーシブコンテンツをはじめ、ボブ・クリアマウンテン氏が手がけたDolby Atmosコンテンツも一部試聴することができ、迫力のイマーシブサウンドに会場は大いに盛り上がりました!

予算100万円以内でDolby Atmosを始めよう

昨今の物価高で、100万円以内でDolby Atmosミックスを始めることが難しくなってきた時代に、とてもコストパフォーマンスに優れたApogee Symphony Studioシリーズのリリースがアナウンスされました。とういうことで今回は「100万円以内でDolby Atmosを始める」をテーマにして、導入コストを抑えてもハイクオリティーなDolby Atmosミックスができる、ということを体感して欲しいなと思っています。

Symphony Studioを導入したとして、その次にスピーカーを選ぶ必要があります。僕はもともとFocal SM9ユーザーだったので、今回はFocalのなかでもコストパフォーマンスにすぐれたAlpha Evo 50をセレクトしています。

Alpha Evo 50で構成された7.1.4chセットが、LFE(サブウーファー)込みでとてもお買い得になっていて非常に驚きました。

ハイコストパフォーマンスなSymphony StudioとAlpha Evo 50の組み合わせであれば、Dolby Atmos導入へのハードルを大きく下げられます。まずはDolby Atmosを始めてみよう!ということで、僕もお勧めしやすくなったので嬉しいです。

古賀氏流、スピーカー・タイムアライメント

Dolby Atmosミックスは、スピーカーのタイムアライメントが重要だなといつも思っています。そこで、僕がよく使うとてもアナログなディレイ測定方法をご紹介します。

まずはDolby Atmosスピーカーセッティングの中心に、無指向性マイクを立てます。次に、”パチッ”というスパイク音の波形をDAWに用意します。準備ができたら、ディレイ調整をしたいスピーカー単体だけでスパイク音を再生して、それをマイクで録音します。そうすることで、DAWのスパイク音波形と録音した波形の時間的なズレが分かります。どのくらいズレているのか確認して、スピーカーの再生ディレイを入力してまた録音する。そうやってディレイタイムを調整していくと、いつか波形の頭がピッタリと合います。頑張れば1サンプル単位で合いますよ。同じように全スピーカーを人力でひたすら合わせていきます。ただその前に、最初はスピーカーの位置を動かして調整をおこない、これ以上無理というところからディレイを使用することが大事です。

マルチスピーカー対応のキャリブレーションソフトを使ったとしても、最終的にはSymphony Studioに搭載されているDSPのスピーカーディレイを使って、自分でとことん追い込めるような知識があると良いかなと思っています。ぜひ皆さんもやってみてください。意外と楽しいですよ。

古賀氏流、2つのマスターバスによる空間の広がり

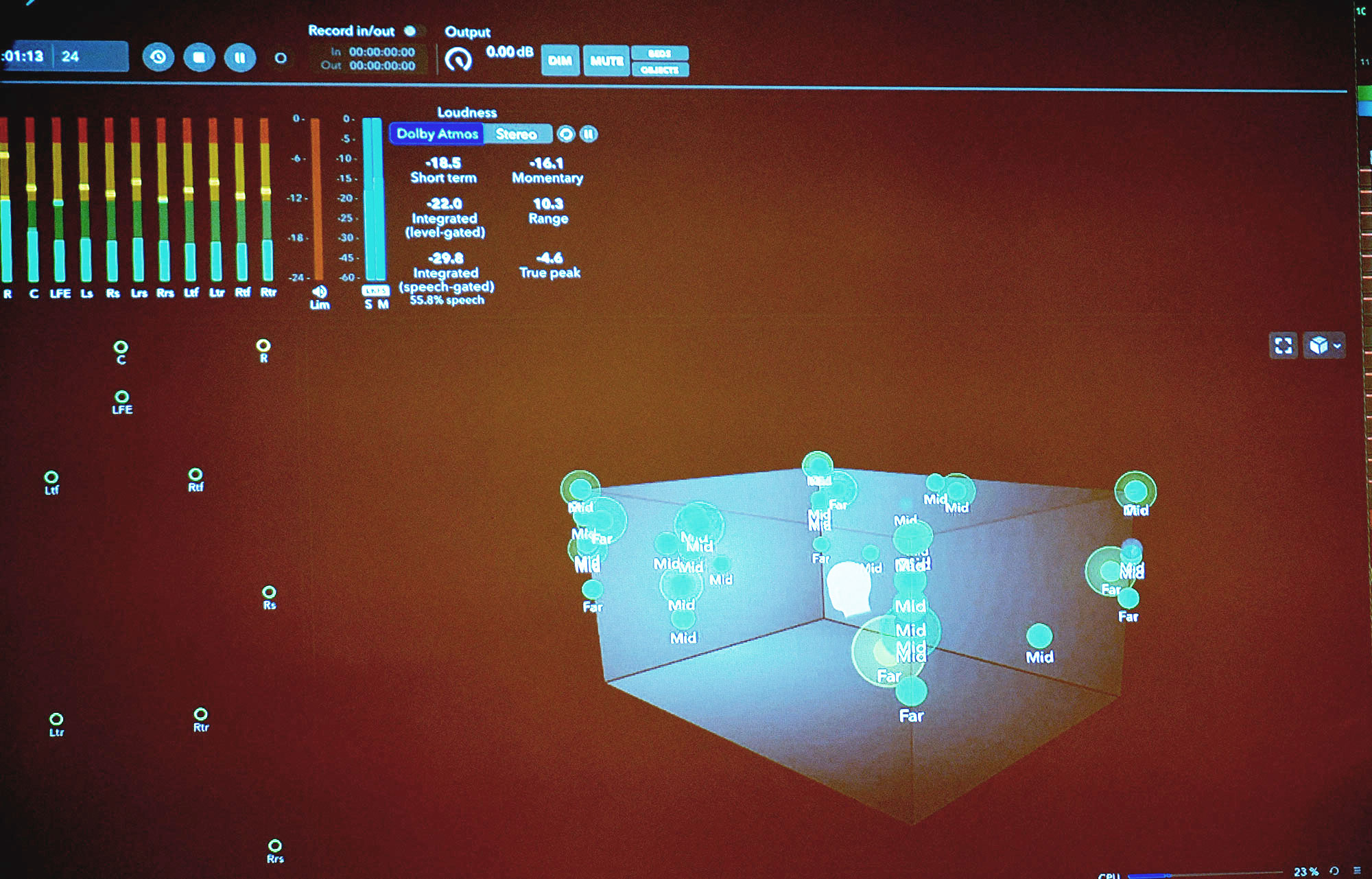

僕はDolby Atmosミックスをするときに「9.1.6chのベッドマスター」と「9.1.6chのオブジェクトマスター」という2つのマスターバスを作って制作しています。ベッドマスターはチャンネル固定のオブジェクトで、Dolby Atmos Rendererのバイノーラル設定を全て"Far"にしています。そしてオブジェクトマスターの方では、オブジェクトベースの自由に動ける世界観を表現していて、歌ものの場合だとLCRのバイノーラル設定を"Near"にすることが多いですね。

何のために2つのバスを使い分けているかというと、バイノーラルセッティングで"Far"と"Near"の2つの層を作ることによって、Amazon Musicで2層の世界観が表現できるんです。この作り方だとバイノーラルにしても空間が広がるので、僕は2つのマスターバスを使って制作しています。

古賀氏流「オブジェクトLFE」

以前ゲーム用のDolby Atmos音楽制作をしていた時に、LFEが再生されないゲーム機種があったんです。それに対応するために、LFEに送られている音をパラレルでオブジェクトに送ったのがきっかけで、僕はそれを独自に「オブジェクトLFE」と呼んでいます。大体80Hz以下、ジャンルによっては60Hz以下だけの音を送ったオブジェクトをLC・RCの位置51度に配置して、バイノーラルはオフにします。自分なりに色々と検証した結果、50度ではなくて51度の位置に配置するのがベストです。15Hz~20Hzといった極低音は基本的にカットしていないですが、「僕が制作したシンセベースの音で家が揺れた」というご報告を耳にしてからは気をつけるようにしています(笑)。

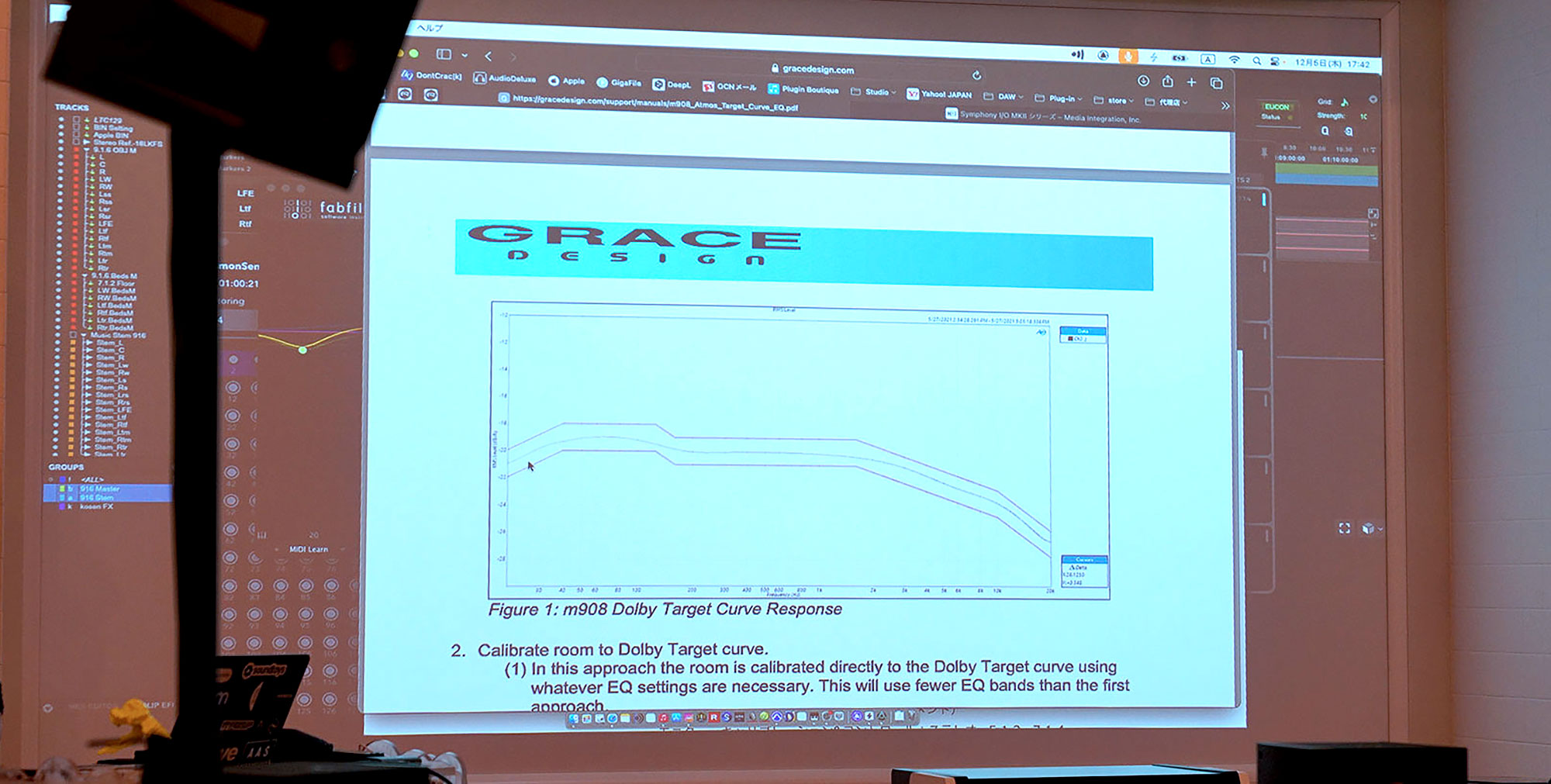

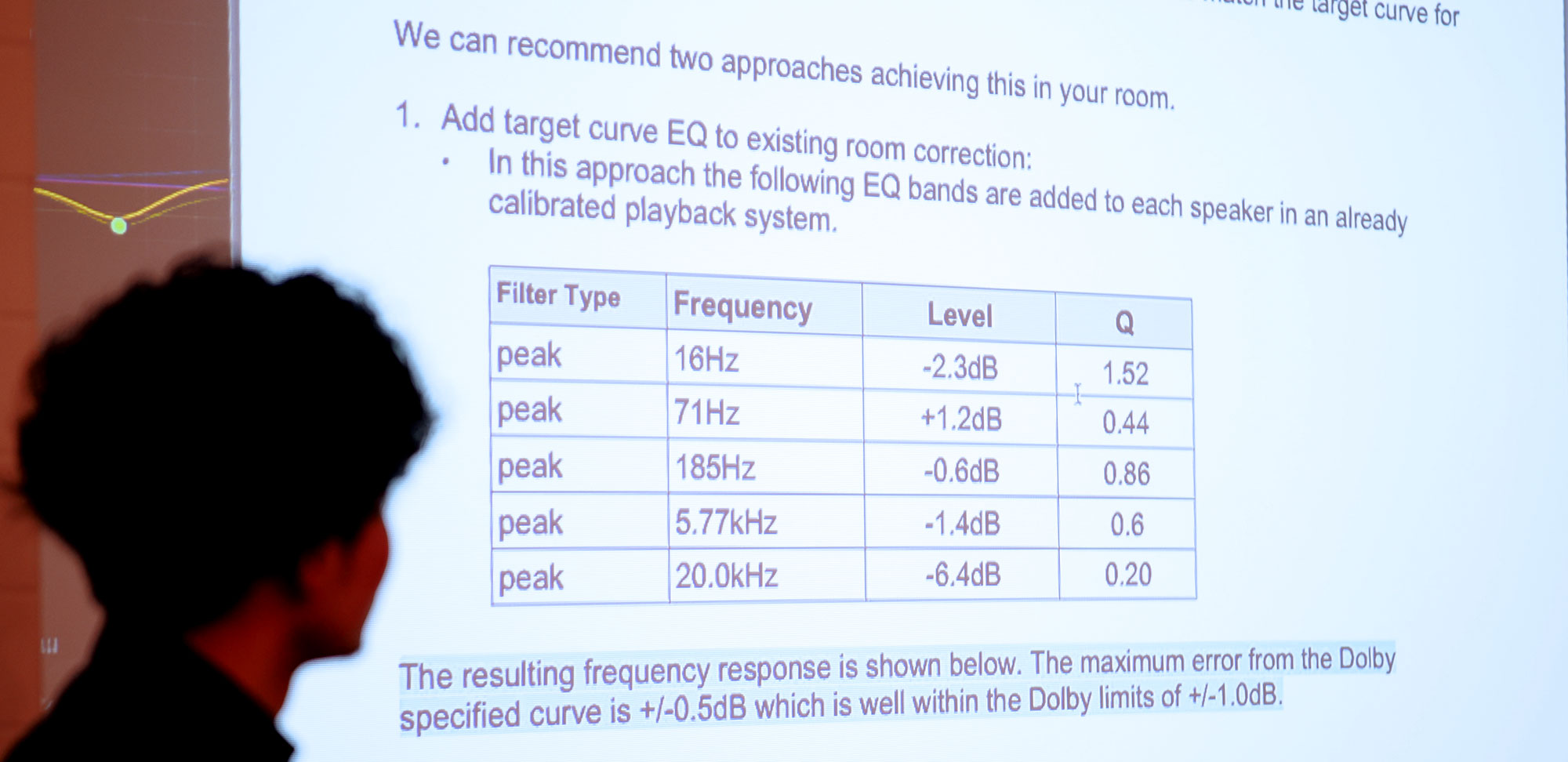

Dolby Atmos Musicカーブ

映画関係の方であればシネマカーブ(Xカーブ)をご存知だと思いますが、それとは別に「Dolby Atmos Musicカーブ」というEQカーブが存在しています。僕はGRACE design m908を導入したスタジオの調整をした際、添付資料の中でこのカーブを初めて知りました。映画館では距離減衰があったり、大音量だと高域が痛くなったりすることがあるので、僕のスタジオでも仕事の内容にあわせて、シネマカーブを使ってきましたが、Dolby Atmos Musicカーブについては、必要となる明確な理由が自分としては分かっていません。シネマカーブほど急激なカーブではないので、映画館に比べて狭い空間に対応するためであったり、バイノーラルに変換した際の高域の強調に対応したり、そういうことを考慮しているのかなと思っています。

m908添付のDolby Atmos Musicカーブでは高域の減衰が-6dbになっていますけど、Sonarworks Sound ID ReferenceのDolby Atmos Musicカーブでは高域の減衰が-2dbくらいになっていますね。いま実際にSound ID Referenceでカーブをかけた音を聞いた感覚からすると、-3dbでも良いかなと思います。

Dolby Atmos Musicカーブにどう対応していこうかと考えながらも、最後にジャッジするのは自分なので、僕の場合は低域のブーストは使わずに高域のカットだけを使っています。Apple Musicで配信されているバイノーラルサウンドは結構ハイ上がりで、低音も強くて結構ドンシャリな傾向にあるんです。僕はこのDolby Atmos MusicカーブはApple Musicにはマッチしないと思っているので、自分なりにアレンジしてカーブを作っています。

みなさんの中にはDolby Atmosスタジオを経営している方もいらっしゃると思いますので、こういった情報をこれからどんどん共有して、意見を交換していけたらと思っています。

会場ハンズオンコーナー

セミナー会場にはApogee Symphony Studio、Symphony Desktop、Duet、BOOM、Grooveのヘッドホン出力を試聴できるスペースが設けられ、サウンドに聞き入る方々が数多く見られました。

ご来場者様の声

セミナー来場の皆様から寄せられた感想をご紹介します。

- コスト的にDolby Atmos導入の敷居が低くなったので、導入を検討している人に紹介しやすくなりました。私が導入するとしたら9.1.6chに対応できる8x16にしたいと思っています。(ポスプロ)

- 古賀さんの最新ミックス手法と、Symphony Studioについて知りたくて参加しました。今回はSymphony StudioとFocal Alpha Evo 50との組み合わせでしたが、価格もサウンドも満足のいくものでした。(映像制作)

- Apogeeのサウンドが好きなので、Symphony Studioのヘッドホン出力を試聴しました。いま使っているオーディオインターフェイス(4in/4out、18万円台の製品)と比較試聴しなくても明らかに分かる解像度の高さに驚きました。密度が濃くて、音の配置がしっかりと見えるサウンドです。Symphony Studioもダントツに素晴らしいんですけど、BOOMのヘッドホン出力もすごく良かったです。今の制作環境にBOOMを加えるだけで、制作クオリティを上げられるなと感じました。(作曲)

- Dolby Atmosのイマーシブ・サウンドがとても素晴らしかったです!Apogeeのサウンドはとても音楽的で気持ちいいですね、今回のシステムでボブ・クリアマウンテン氏の手がけた「Run To You」が聴けた時には本当にシビレましたよ(笑)。つい先日オーディオインターフェイスを買ってしまったばかりですが、本気で買い換えようと思っています。(映像制作)

- Symphony Studioのサウンドには音の立ち上がりの良さと、空気感や立体感が感じられました。自分がイマーシブ・ミックスを始める時にぜひ導入したいと思います。(音響専門学校生)

- 正確にセットアップされたDolby Atmos環境でイマーシブ・コンテンツを聴いたことがなかったので、今回はとても良い体験になりました。(作曲)

セミナー後の懇親会では古賀氏へ質問をしたり、来場者同士で情報交換をするなど、終始楽しげな雰囲気のなかセミナーの幕が閉じられました。このようなセミナーが再び開催される機会にご期待ください!

Symphony Studioについて

ヒストリーとテクノロジーが息づく最高峰のサウンド:マスタリング・グレードにしてフラッグ・シップのSymphony クラスの音質と従来からのレコーディング、ステレオ、サラウンドからイマーシブオーディオ制作までのワークフローに必要十分な機能を搭載したオーディオ・インターフェイス。必要な機能を絞り込むことにより高いコスト・パフォーマンスを実現。様々なニーズに対応するよう、2x12、8x8、8x16の3モデルをラインナップします。

製品詳細

Symphony Studio