- TOP

- Tips / Article

- Focal Alpha Evo Twin レビュー:牧野忠義 (スピンソルファ)

Focal Alpha Evo Twin レビュー:牧野忠義 (スピンソルファ)

2022.09.15

ハイコストパフォーマンスモデル x 最新機能搭載

コロナ禍、半導体不足、未曽有の円安傾向でなかなか機材確保が難しい情勢が続いていますが、世界有数メーカーのFocal(仏)から新しいアクティブ型のスタジオモニターが日本で新発売になります。それがこちら、「Focal Alpha Evo Twin」です。

Alpha Evoシリーズは50/65の様に分かりやすくShapeシリーズと同じ型番展開をしているハイコストパフォーマンスモデルですが、実は「Focalの最新機能・構造を持たせつつ価格を抑えたかなり優秀なモニタースピーカー」でした。

- 【ピックアップ情報】

- 3つの独立したバイアンプ仕様

- アルミニウムリバースドームツイーター(逆ドーム型)

- 16.5cmポリグラスコーンウーファー/ミッドレンジドライバー(スイッチ式)

- 38Hz-22KHzの再生可能周波数

- XLR / TRS / RCA接続

- W550/H260/D295

- 12kg

全幅はかなり大きい反面、高さと奥行きは抑えられていて圧迫感はありません。

上の天板に色々モノを置きたい方にはかなり良い広さですし、サイズ感からするとかなり軽いので取り回しはしやすい設計になっています。

同じメーカーの同じ価格帯でもシリーズによって出音が全然違いますし、比較対象全てを視聴出来ないSP選びはいつの時代もなかなか難しく、悩みの種と言えます。

私のレビューも忖度一切ありませんので、皆さんの機材選定の一助となれば幸いです。

実際に使用してみて

- 早速まとめますが、

- Focalの持ち味(持ち音)を現代風にブラッシュアップしたシャッキリ系SP

- レスポンスの早い高域と、余裕があり気持ちよく伸びる低域

- 面で包まれる定位感と、ツイーターから再生される点音源のバランスが良好

- 音量の大小でバランスがほぼ変わらず、ホームユースでもブーミーにならない

- 公式はニアフィールドと謳っているが、ミッドフィールドとしても充分使える

- 全幅が大きいのでSPスタンドが困る

Alpha Evo Twinのフォルム、サイズ的にスタジオのtrioと入れ替えてチェックしようと最初考えていたのですが編集担当さんから「ホームスタジオでの使用を想定した商品」と言われました。

結構サイズ大きいからオーバースペックでは?と思いつつホームユースを想定し簡易的な作業環境でチェックしていくことにしました

imac27インチと並べてみたところです。

両サイドの壁との距離12cm、リスニングポイントまでは1m、インシュレーターは敢えて使わずコルクボードのみ(傷防止)を敷いて設置しています。

I/OはSSL2、ケーブルはOyaide QAC-222、DAWにSteinberg Wavelabを使用。

SP裏のEQ、4v感度はフラットです。

全く調整をしていない4.5畳の部屋、家庭用電源でチェックをしていきます。

早速、オーケストラ、ジャズ、ロック、EDMなどを再生してみます。

ファーストインプレッションは、面で包まれる音場と低域の心地良さです。

Focalの甘さを残しつつも粒立ちが良いモダンなチューニングが施されている印象で薄皮一枚纏った様な上品さもあり、ミッドフィールド寄りのワイドな音場です。

38Hz-22KHzと、一見高域がやや狭いスペックですが全帯域で無理した印象は全くなく、特にベースが下に向かってグライドしていくソースでは低域への伸びが尋常ではなく心地良いです。

この様な狭小ルームで大きなSPを鳴らすと低域が回りまくってブーミーになりやすいですが、Alpha Evo Twinは全くそれを感じさせません。

2つのウーファーとバスレフ(ラミナートポート)の反響調整が非常に整っている為か、音量を絞っていった時に真っ先に消えていくはずの低域が小音量時にもしっかり残っており、音量による周波数バランスの変化を防いでいます。

Vol=0から少しずつ上げていくと普通のSPは高音からフェードインしてくるのに対し、本機はベースラインやキックから存在感が出てくる位、低音域のプライオリティが高く設定されていますがどこまで上げて低域の嫌な誇張やブーミーさが出てこないのは素晴らしいと感じました。

一方、高域はシルキーと表現される様な甘さはありませんが、上質で、ミドルドライバー/ウーファーとバランスの整った高域の出方と言えるでしょう。スペック的に上は22KHzまでなので、ハイレゾ録音されたオーケストラなど広い空間での空気感の表現は最上位クラスのSPと比較すると聞き劣りするのは無理もありませんが、価格帯を考えれば十分過ぎるクオリティです。

逆ドーム型のツイーターを採用する事で、小さくなりがちなツイーターの振動面積を稼ぐと同時にミドルドライバーやウーファーと同じ発音原理となり音質の統一が図られているそうです。

意外にもチル系やジャズなど、しっとりした音源も非常に心地良く聴けます。

小音量でもアコベのラインがしっかり聞き取れるのはやはり低域の表現力の高さと情報量の多さによるものです。

今回の環境ですと、3~5KHzあたりに若干のピークを感じられます。

動画配信サービスで映画、アニメなどのコンテンツを視聴してみると、ボイスのサ行(歯擦音)が若干気になる事から低域とのバランス的に耳に届きやすい高域も調整しているのかも知れませんが、IOのクオリティや本機のエージング過程も考慮する必要があると思います。

全体的にモダンな印象があるのはツイーターとウーファーのバランス設計によるものと感じましたので、デフォルトでそのまま使用するのも問題ありません。

どうしても気になる方は、Sonarworks SoundID Referenceなどで調整すれば簡単にカバー出来るポイントだと思います。

定位感については先述の通り、包まれる様なミッドフィールド感がしっかり感じられ、加えてセンターのボーカルやツイーターから再生される帯域(アコギのストロークなど)がしっかり点音源として届いてくる印象があります。無理して誇張したワイド感ではなく、ごく自然な広がりです。

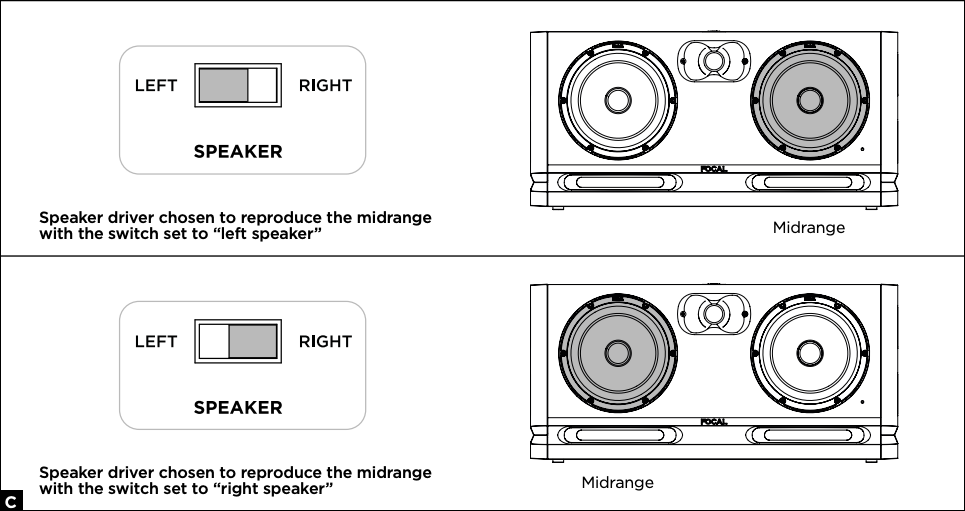

この本機はミッドレンジドライバーの位置を裏のディップスイッチで切り替える事が出来、Focal社は内側にミッドレンジを持ってくるのを推奨しているようです。

また、Alphaシリーズにはオートスタンバイ機能をOn/Offするスイッチも搭載されています。

欧州ではこういう環境に配慮した機能搭載がスタンダードになっていると聞きますが、実作業中にすぐ音が出ない事で実はストレスになることもあり得るため、このスイッチは個人的に有難く感じました。

後記

冒頭に書いた通り、ホームユースを想定している商品という事で、敢えて簡易的なセットアップを行いましたが、ファーストインプレッションから良い意味で価格とクオリティが比例していないと感じています。

本機の特徴である低域の再現能力の高さと、音量に左右されない余裕あるバランスキープは特筆すべきです。このポテンシャルをこの価格に抑えているのはFocalの次なる戦略性が垣間見えます。 ニア~ミッドフィールドの有力候補としてぜひ視聴してみてください。

プロフィール

牧野忠義

株式会社スピンソルファ 作編曲家

ゲーム音楽を中心にパビリオン、アニメ、TV番組の楽曲制作など作曲家として活動。

サウンドプロデュース/ディレクション業へも本格的に業務拡大中。

代表作

GUNDAM EVOLUTION / FINAL FANTASY VII REMAKE / MONSTER HUNTER WORLD / ドバイ万博日本館 / NHKスペシャル「東京ロストワールド」/ Netflixドラゴンズドグマ