オンライン配信にもラウドネス管理を。ラウドネスソフトウェアの選び方 – 今知るべき配信テクニック

2013年4月より、ラウドネス運用規定に準拠したレベル管理が、デジタルテレビ放送で開始されました。

ラウドネスの運用規定とは、ざっくり言うと、これまで統一されていなかった放送の音量を均一化することで、極端な音量の差を解消する規定です。

例えば、ドラマや映画本編からCMに切り変わった時やチャンネルを変えた時に、突然音量が大きくなったり小さく感じたことは無いでしょうか?

ラウドネスはこのように極端な差を減らし、人間がうるさいと感じる聴感特性をもちいたフィルータカーブ(Kカーブ)を使用してレベルの均一化を図っています。

コンピューター上でもYoutubeなどの映像、そして音楽配信にもこれらの音量統一化の動きが始まっています。

現在では音楽配信も盛んになり、音楽のリリース形態としても配信は重要な位置付けになってきました。各配信サービスやYoutubeなどでは自動的にラウドネスの調整が行われるようですが、自分で制作した作品は、極力自分の把握できる状態でリスナーに届けたい、と思う方も多いと思います。

ラウドネス処理を行う場合、大きく分けると以下の方法があり、それぞれのメリット/デメリットがあります。

ミックス/マスタリングをしながらラウドネス調整を行う

個人、プロダクション向け

- メリット

ミックスやマスタリングをリスニングユーザーが実際に再生させる状況で確認でき、理想的な音が得られる。

(意図しない改変がされない) - デメリット

ラウドネスの基準値が変わった場合、再度やり直す必要がある。

通常のミックス/マスタリングと異なる手法が必要。

完成された作品にラウドネス調整を行う

個人、プロダクション、および配信業務向け

- メリット

大量の音源でも自動的にコンバートが行える。(対応ソフトウェア使用の場合)

ミックス/マスタリングはこれまでと同様の方法で行えるので、これまでの手法を変更する必要がない。 - デメリット

音量の変化によって意図しない表現になる可能性がある。

ダイナミックレンジが大きいと、小さい音がより小さくなる可能性がある。

ミックス/マスタリングをしながらラウドネス調整を行う場合

この場合は、ラウドネスメーターを使用しながらミックスを行う方法となります。

インテグレート、ショートターム、モメンタリー、トゥルーピークを確認しながら、音量調整を行います。

また、トゥルーピークに関しては、リミッターをアサインした方が確実です。

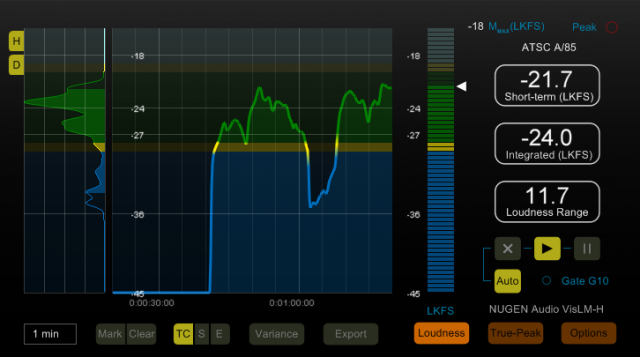

- Nugen Audio: VisLM2

ラウドネスメーターの定番。常にユーザーの要望を取り入れ、使いやすさ、見やすさからラウドネスプラグインのスタンダードです。

V2より、ファイルの途中からの計測も可能となりました。後半のみ修正した場合も、特定の場所から再計測が可能です。

- Nugen Audio: MasterCheckPro

シンプルな表示で一括でラウドネス解析が行えます。トラック間の音量比較が可能なので、参考となる音源と比較しながら音量などを決めることが行えます。

また、"Offset to match"機能により、指定したプラットフォームで実際に再生される音をシミュレートすることが可能です。

- Waves: WLM Plus Loudness Meter

大きく目立つ数値表示で、視認性が非常に高いプラグイン。ゲイン・トリムやトゥルーピーク・リミッターも内臓しているため、本プラグインのみでラウドネスのレベル調整も可能。

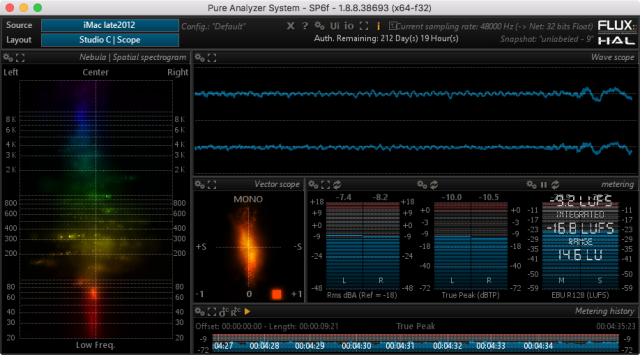

- Flux;;: Pure Analyzer Essential+Pure Analyzer Metering Option

非常に美しい表示のスタンドアロンのメーターソフトウェア。ラウドネスはもとより、位相や周波数帯など様々なアナライズが可能。

SampleGrabberというプラグイン経由でメーター表示を行います。

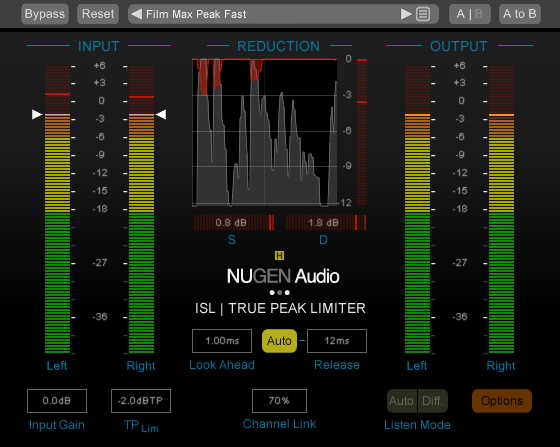

- Nugen Audio: ISL 2

ラウドネス運用では絶対に避けなければならないクリップに適用する、トゥルー・ピークリミッターです。通常のピークリミッターでは正確に計測されない、インター・サンプル・ピークを検知し、確実に押さえます。

ラウドネスメーターで確認しながら、トラックにこのISLをアサインしておけばフェイルセーフとしても役立ちます。

完成された作品にラウドネス調整を行う場合

過去に制作した作品、様々なファイルを多数配信や管理する場合、ファイルベースで行うのが時間と手間を大幅に削減できるでしょう。

基本的にラウドネスの処理は音量のみを上下させるため、ファイル自体の相対的な音量差は変更しません。

*オプションで変更することも可能です。

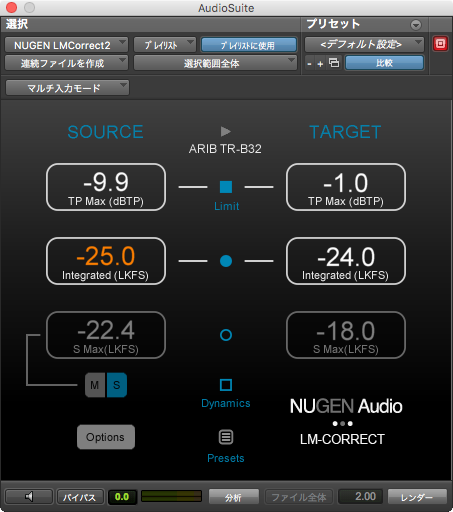

- Nugen Audio: LM Correct2

Pro Toolsソフトウェア対応のAudio Suiteプラグインと、スタンドアローンに対応したソフトウェア。

Audio Suiteでは、Pro Tools上で任意のトラックを選択し、LM Correctをアサインすることで、指定したラウドネス値にコンバートされます。

また、スタンドアローンの方では、WAVファイルを選択して、単独アプリケーションでコンバートも可能です。ファイルを一つずつ選択、処理しますので、それほど頻繁にラウドネス処理を行わない場合であれば十分実用的です。

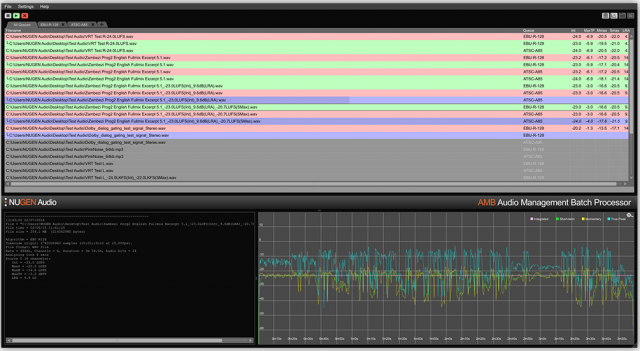

- Nugen Audio: AMB

AMBはバッチ処理が可能なラウドネス計測、コンバートソフトウェアです。

大量のファイルをラウドネス処理する場合や、常に処理が必要なファイルが定期的に発生する場合、非常に便利なソフトウェアです。

自動処理のフォルダを指定しておけば、そのフォルダにファイルを入れることで自動的にラウドネス適用後のファイルを出力することが行えます。

また、様々な音声フォーマットに対応し、数千〜数万という膨大なファイルも自動で処理が行えるため、各放送局や配信サービス、ポストプロダクションなど多数の導入実績があります。

オプション機能によってラウドネス値を維持しつつコンプレッションをかけ、より音声の明瞭化を行うことも可能です。

| ¥0 | |

| ¥0 | |

| ¥0 | |

| ¥0 | |

| ¥0 |

合計金額

¥0