- TOP

- Tips / Article

- イベント・レポート:〜サウンドプロデューサーURU氏による360 Reality Audio 制作ストーリー

イベント・レポート:〜サウンドプロデューサーURU氏による360 Reality Audio 制作ストーリー

2023.12.19

サービス開始より、その先進性と、表現の幅、テクノロジーの新しさなど、様々な面で注目を集めるSONY 360 Reality Audio(以後360RAと表記)。

本セミナーでは題材とさせていただいた楽曲「Moen」のアーティストであるアヤノハラグチさん、サウンドに深く関わられたアレンジャー、エンジニアのURUさんにお越しいただき、アーティストからの目線、音楽を生み出す現場からの目線や、表現として、エンジニアリング的な視点、制作的な視点などのさまざまな方向から、その魅力、制作TIPSなどをお届けした。

Moen

信じていた世界は幻だった

私を置き去りにして

誰を生きていたのだろう

眠った意識から目を覚ますとき

私は 私に還っていく

「Moen」アヤノハラグチ

クリエイターには、気軽に360RAに挑戦してもらいたい

それぞれのご紹介、そして本セミナーでの話題とさせていただくアヤノハラグチさんの作品「Moen」の試聴を行い、早速アヤノさんへのインタビューコーナーに。

まずはどのような作品なのか?「Moen」とは?造語である「Moen」のもつ意味、それを表現するための360RAの活用、どのような表現を実現したのか?アーティストとしての360RAの魅力を語っていただいた。

アヤノ

「Moen」とは、意味の存在しない言葉。 信じていた世界が幻だった、と気付いた時の虚無感を曲にした。 自分自身を囲い閉じ込めてしまっている、思い込みや勘違い。その幻想を壊していく。 大切に握っていたからこそ混乱する、葛藤を描いたファンタジー。

聴く人がこの物語の世界へより没入出来るよう、ストーリー性を深めるために、360RAを活用した。 このような作品表現に360RAが使われている事例はあまりなく、具体的にどう表現できるかはチャレンジ。 それでも、自由な音楽表現が出来るので、映像に見えない音を立体的に使うなど、自分の中にあるRealな「Moen」の世界観を創り出せたのは、まさに、360 "Reality" Audioの力だった。

また同作品の制作に深く関与したマネージャーの山内氏からは、解像度が高く、現実以上のサウンドを作ることのできるこの技術は、”Real”を超えてしまうことがあるとの意見も。

山内

360RAの"Reality"とは、完全にその場を再現するリアルだけなく、虚構の世界や思い描いた世界をリアルに創り出す、という"Reality"という言葉の持つ意味の幅を広げたものだと思う。

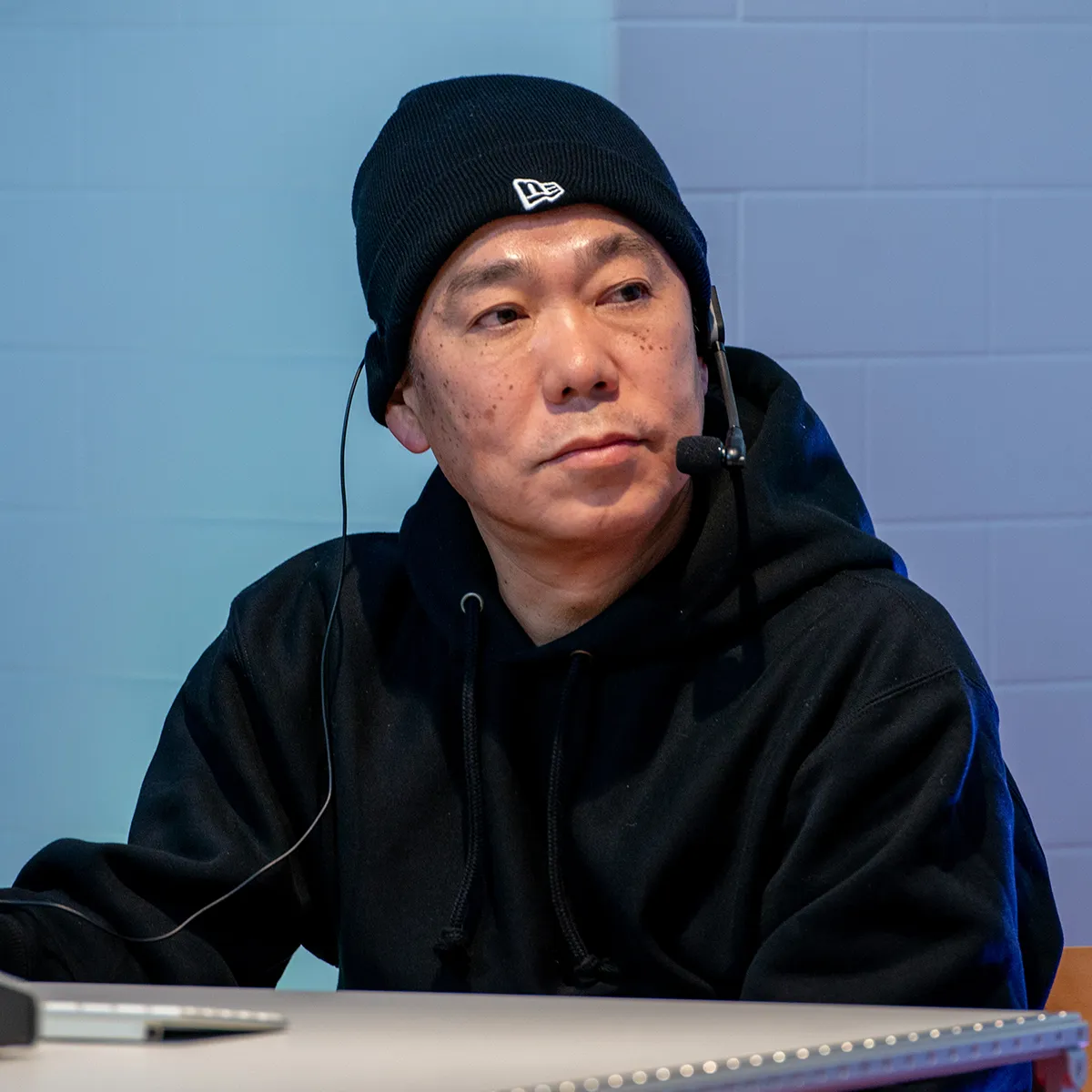

続けて、エンジニアリングのURU氏にお話をいただいた。

URU

クリエイターには、気軽に360RAに挑戦してもらいたい。「Moen」という作品以外にも数多くの360RA作品に携わったからこそ分かる、360RAの魅力。是非ともステレオミックスだけではなく、次のステップへと飛び込んできてほしい。

難しく感じるかもしれないが、準備の方法さえ覚えてしまえば、その後のミキシングはステレオよりも簡単だし楽しい。「簡単」という意味は、イマーシブ音源の制作においては、トラック間のマスキングは、基本的にはおこらない。もちろん、全く同じ位置に定位させようとすれば起こるのだが、全天周4πの空間に対してパンニングを行っているのでまずそのようなことはない。

ステレオミックスでテクニックとして受け継がれてきているマスキングの排除は、テクニックとして必要なくなる。逆に一つ一つのトラックのサウンドを磨くことのほうが重要なファクターとなる。サウンドの上下方向への配置なども、単純にパンニングを行うだけで実現できる。EQを駆使して行っていたさまざまなテクニックは、360RAの制作においては、パンニングと言う一点に集約されている。

また360RAのミキシングを始めた当初、「音がまとまらない」と感じていたということだが、一つのあるテクニックによりその不満は解消されたということで、TIPSを教えていただいた。

URU

マスターEQや、コンプを使うことのできない360RAに置いて、それと同じような挙動の期待できるものとして、トラック全てに同一のリミッターをインサートし、各パラメーターをリンクさせるというテクニック。

音色を作るためのリミッターではなく、トータルコンプのような挙動を期待しての同一パラメーターでのリミッター。これにより、トータルコンプを入れているかのような効果が期待でき、実際のサウンドもまとまりを見せるので、簡単ではあるが、有効なテクニックだった。

サイドチェインなどを駆使して、思い通りにリダクションを駆使するということもアイディアとしてはあるが、手軽にトータルコンプのような効果を得るのであれば、グループとして、パラメーターをリンクさせるのが一番簡単だった。

実際には、EQも同様にパラメーターがリンクされたものが挟み込まれており、トータルEQとしての動作をしていた。URU氏が実際に使用しているプラグインとしては、すべてWAVES製品(Liner Phase EQ,R-Comp、L2)となる。

最後に、ULTRA-VYBEからのインディペンデント作品の360RAリリースがスタートしたというニュースも。360RAの作品のリリースには、いくつかのハードルがあったのだが、ULTRA-VYBEが360RA作品の配信へのデリバリーサービスを開始したことにより、その門戸は大きく開かれたとのこと。

作品を作ってもリリースする手段がない、と言われてきた360RA。やはり作品を作ったのであれば、リリースする道筋を確保するということは重要なファクターだ。これにより大きな一歩となることが期待される。

充実した内容でお届けした本セミナー。その後の懇親会にもほとんどのお客様が残っていただき、Lush Hub Blue Roomにてセッション・ファイルを視聴いただくとともに、実際の360RAの制作に対しての話に花が咲いていた。

制作が加速してゆくことが期待される360RA。完全4πという圧倒的な自由度を武器にその進化は止まらない。随時アップデート情報を発信していくので、是非とも制作にチャレンジしていただきたい。本セミナーへ参加した皆さまには360Walk Mix Createrの30日デモライセンスの発行にて、その想いを形にさせていただいた。今後も制作システムのことだけではなく、さまざまな情報を共有し360RAを盛り上げていただけたら幸いだ。

イベント概要

〜サウンドプロデューサーURU氏による360 Reality Audio 制作ストーリー〜

- 開催日時:2023/12/7 18:00

- 会場:Lush Hub

- 講師: URU (Sony Music Publishing Japan専属作家、BIZM inc.プロデューサー )

- ゲスト:アヤノハラグチ(アーティスト)

- 司会:前田洋介(ROCK ON PRO)