- TOP

- Tips / Article

- UJAM製品の使い方 ロック向け製品Tips

UJAM製品の使い方 ロック向け製品Tips

2022.03.26

2022年春より「メディア・インテグレーション認定スペシャリスト」による特別な製品Tips記事をお届けします!

今回のライターは作曲にVSTプラグインの便利な使い方の紹介や、初心者にも分かりやすい音楽理論の解説を行う「watanabejunya.com」渡部絢也さんです。

UJAMは「より良い音楽を、よりはやく」を掲げ、楽器が弾けない方でもプロの作るような音楽が作れる製品を開発・販売しています。

他のプラグインとは一風変わった操作方法のため、慣れるまでは時間のかかる方もいるかもしれません。

本記事では、実際にサウンドを交えて、「どのような打ち込みをすれば思い通りのサウンドを作れるか。」ロック向けの楽曲を作るためのTipsをお届けします。

IRON2で壁のようなギターリフを作る!

VIRTUAL GUITARIST IRON2(アイアン2)は、ギターリフ・バッキングを作るのに適したギター音源です。

リードギターは打ち込むことができない反面、壁のようなギターリフを作る場合には、かなり早く打ち込むことが可能です。

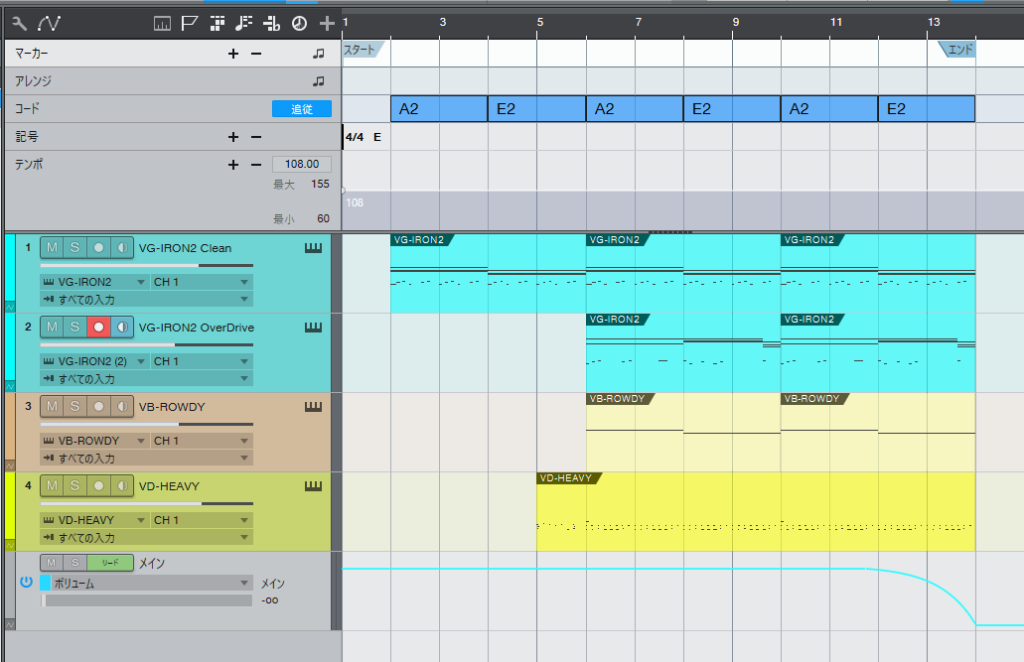

例えば、次のようなサンプル楽曲。

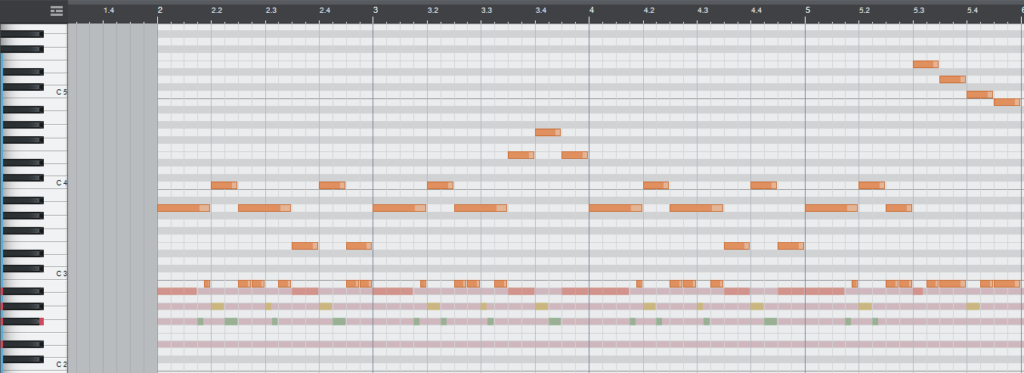

IRON2のInstrumentモードを使った打ち込みです。

データを見ても、最初は意味が分からないかと思いますが、一度打ち込み方を学べば物凄く作りやすいです。

本記事を読み進めれば、すぐに理解できるはずですよ。

Instrumentモードで打ち込む方法

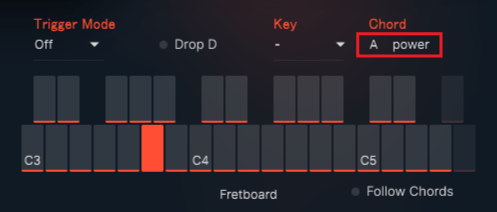

まず、IRON2でInstrumentモードに切り替えます。

Instrumentモードでは、C3~F5でコードを選択し、C1~B2で奏法のキースイッチを指定することで打ち込みができます。

C3~F5までの間で、何か単音を指定すると、パワーコードが選択されます。

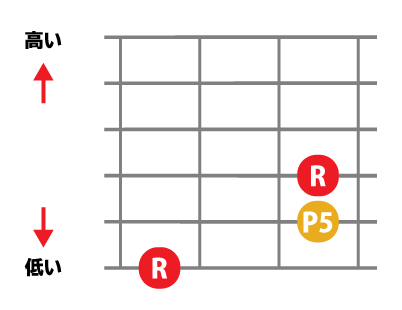

参考までに、ギターにおけるパワーコードは、次のように押さえます。

構成音は、R(ルート)・P5(完全五度)・オクターブ上のRの三音です。

ロックで最頻出のコードを指一本で再現できるわけですね。

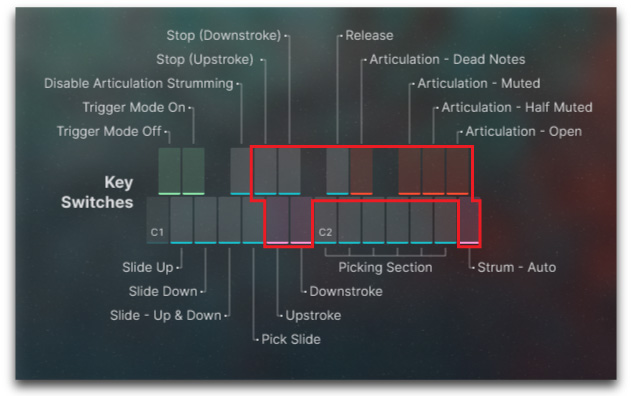

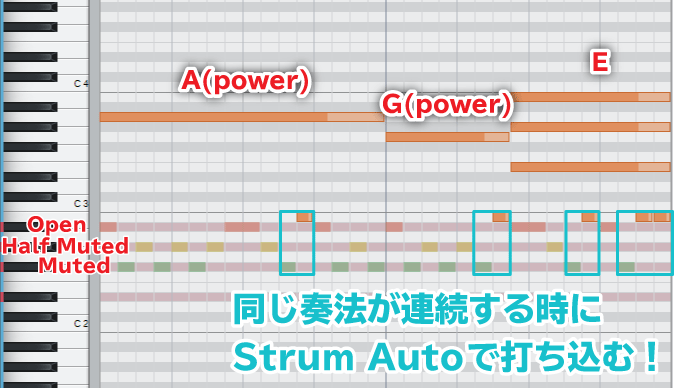

バッキングで使う主なキースイッチを、下記画像上赤枠で囲いました。

特に重要なのは、右上の真っ赤な4つのキースイッチです。

この4つのキースイッチは、ギタリストの右手のミュート具合を再現しています。

- Open(A#2):右手でミュートせず、音が長く伸びる。

- Half Muted(G#2):少しミュートしているが、アクセントとして使える。

- Muted(F#2):かなりミュートしているが、まだかろうじて音程がある。

- Dead Notes(D#2):きつくミュートし、パーカッシブな音になる。

キースイッチを把握できる画像&音源を用意しました。

DL

- Down(B1):ダウンストローク

- Up(A1):アップストローク

- Release(C#2):音をきれいに止める。

- Stop(Down)(A#1):ダウンピッキング弾きしながら止める。

- Stop(Up)(A#1):アップピッキング弾きしながら止める。

- Strum Auto(B2):ダウン・アップを自動で判断してストローク

これらを組み合わせると、躍動感のあるバッキングがすぐに作れます。

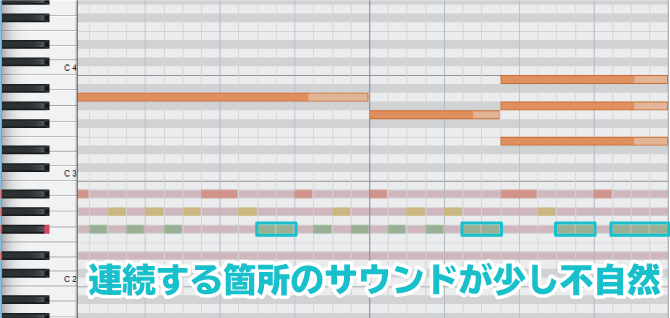

Strum Auto(B2)を活用せよ!

Strum Autoを利用すると、アップ・ダウンストロークを自動で判断して演奏してくれます。

仮にStrum Autoを使わないと、少しかたい演奏になります。

Down・Upのキースイッチもありますので、Strum Autoではなく、Down・Upを手打ちしてもOKです。

しかしギターを弾かない方であれば、Strum Autoを使うと、最短で良い音が鳴らせます。

IRON2でアルペジオを使ったギターロックを作る!

IRON2は分厚いギターサウンドが特徴ですが、実はCleanなサウンドも得意です。

サンプル楽曲でアルペジオのギターロックを聴いてみましょう。

このまま歌を入れれば、曲が完成しそうですね。

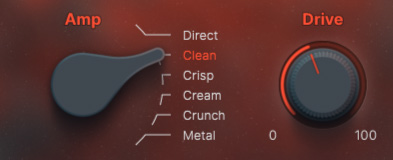

クリーンサウンドの作り方

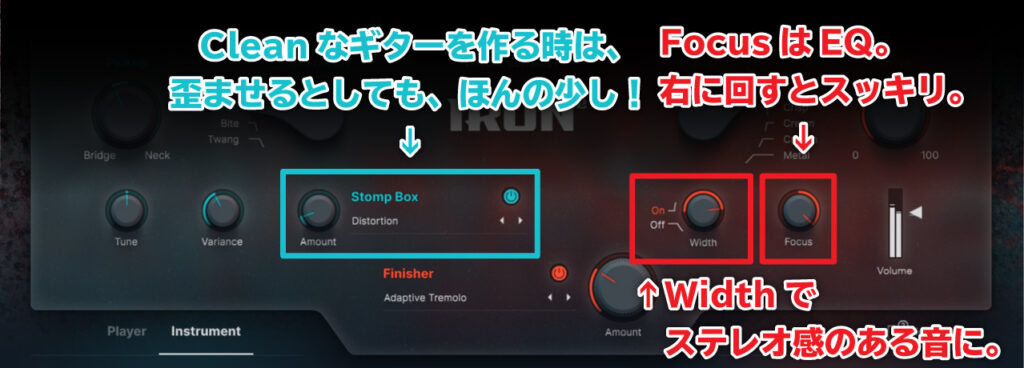

今回私が作ったクリーンサウンドは、次のような設定になっています。

まず、AmpはClean。

少し歪ませた温かい音が欲しかったため、Driveの値は40%にしました。

ピックアップは、ネック側の方が、太く柔らかい音になります。少しシャープな印象も欲しかったので、若干ブリッジ側に寄せました。

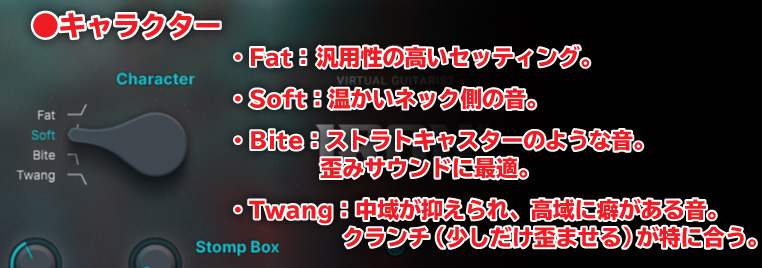

一方、キャラクターはSoftにしています。

ピックアップとキャラクターで、温かく切れ味も感じるサウンドになりました。

ストンプボックス(ギタリストが足で踏むエフェクト)は、今回はDistortionを選んでいますが、値は10%ほどです。

Widthでステレオ感のある音になっています。

少し揺らぎが欲しかったので、FinisherでAdaptive Tremoro(*音量を上下させるエフェクト)を軽くかけました。

Finisherありなしで、聴き比べてみましょう。まずはFinisherあり。

次は、Finisherなしです。

Finisherなしだと、少しあっさりしすぎているような気がしますね。

アルペジオの打ち込み方

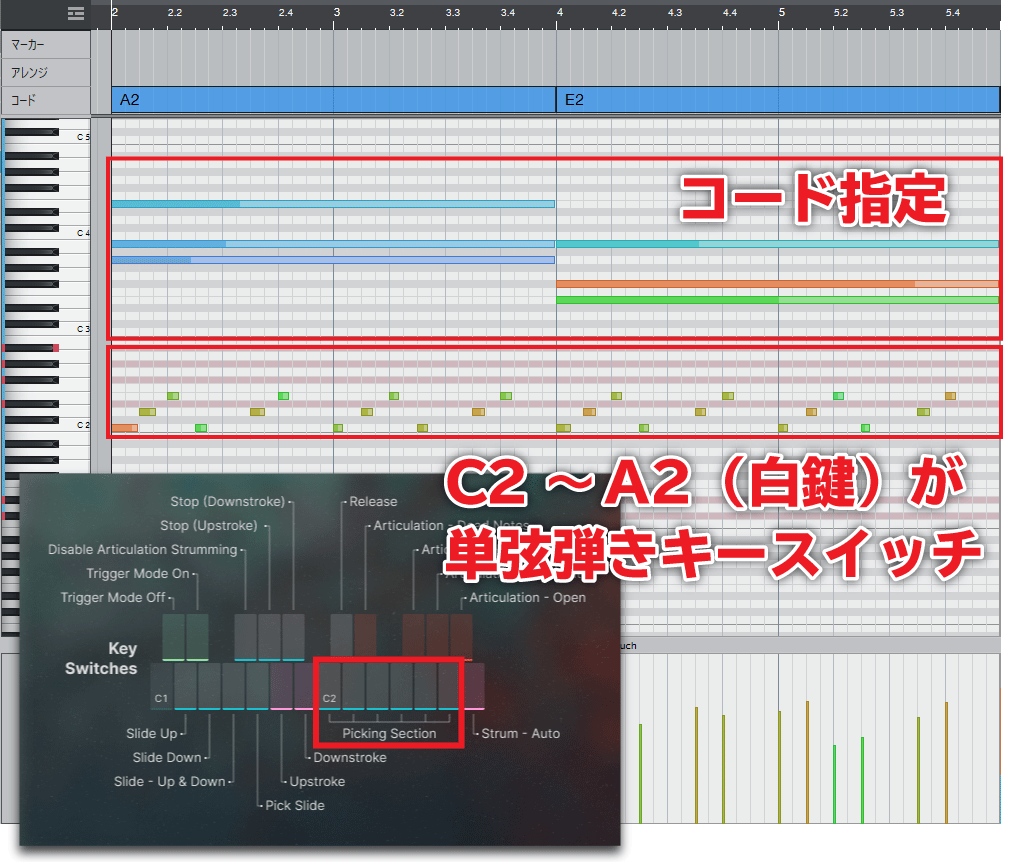

IRON2のInstrumentモードでは、アルペジオの音程を打ち込むだけでは、音が出ない仕組みになっています。

アルペジオの打ち込み方は次の通り。

- まず右手でコードを選択する。

- IRON2が、そのコードに適したボイシングを自動選択してくれる。

- 左手で、単音弾きのキースイッチを押す。

右手と左手を組み合わせることで、アルペジオの演奏ができるのです。

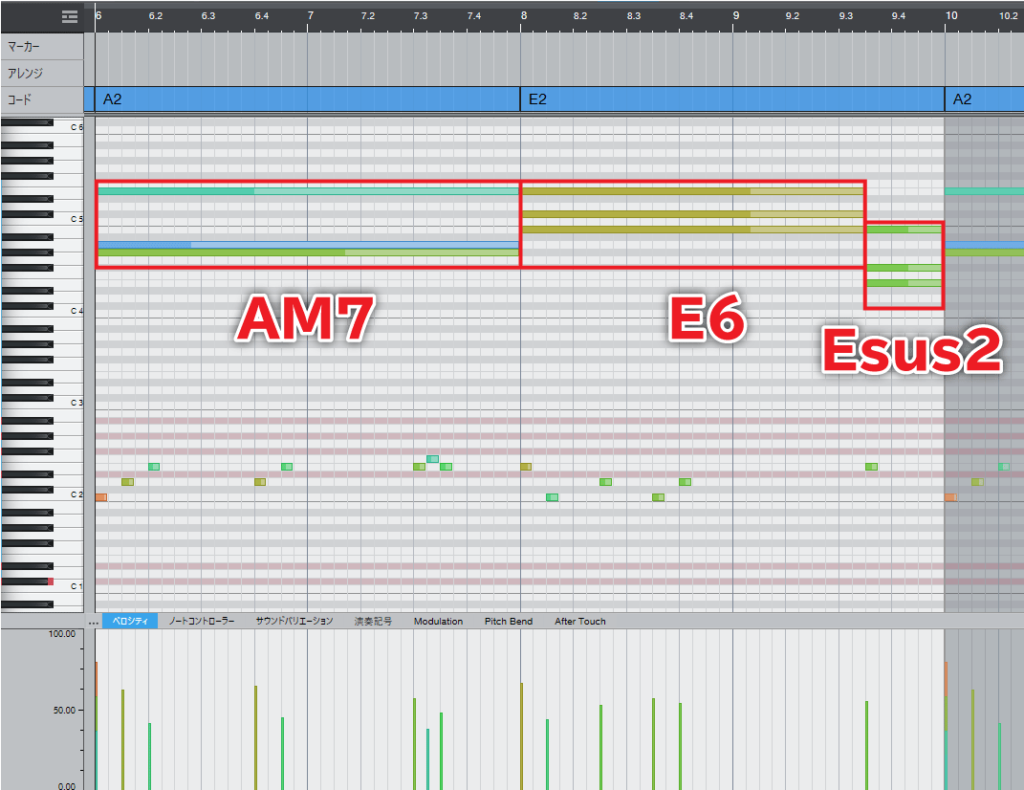

実際のデータを見てみましょう。

上記の画像の通り、右手でコードを指定し、左手で単弦ピッキングをするデータを作ればOK。

ただし、三和音のコードでは、キースイッチのC2・F2で同じ音が出てしまいます。D2・G2、E2・A2もそれぞれ同じ音が出るので、実質三音しか鳴らせません。

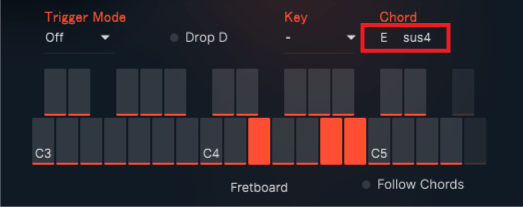

もし演奏途中で、三和音コードのボイシングを変えたい場合は、コード構成音をオクターブで上下に移動させてみましょう。

転回した結果、右側のコードはIRON2にEsus4と認識されます。

Asus2・Esus4の構成音は同じA・B・Eですから、問題ありません。

ただし、途中で構成音を変化させると音が途切れるため、使い所には注意が必要です。

どうしても音を切らさずにアルペジオしたい場合は、IRON2のトラックを複製して、2トラックで作るのもありでしょう。

ギターを重ねる時は、テンションをずらすと格好良くなる。

上のクリーンサウンドのギターは、Key=EのAsus2→Esus2(Ⅳsus2→Ⅰsus2)というコード進行の演奏でした。

5小節目以降に重ねている、もう一本のギターは構成音&テンションをずらしています。

これにより、楽曲全体で見た時には、AM7(9)→E6(9)という進行になります。

こうしてギターごとに使う度数を変えることで、楽曲全体で深みのある響きとなります。

テンションを選ぶ際には、アヴェイラブルテンション(*リンク先は筆者のブログ)を使いましょう。コード機能を変化させずに使うことができるテンションです。

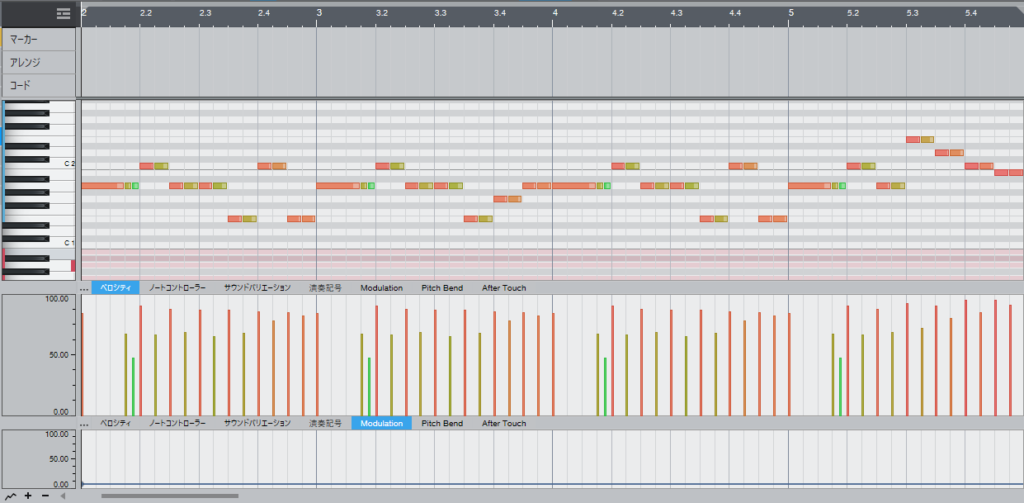

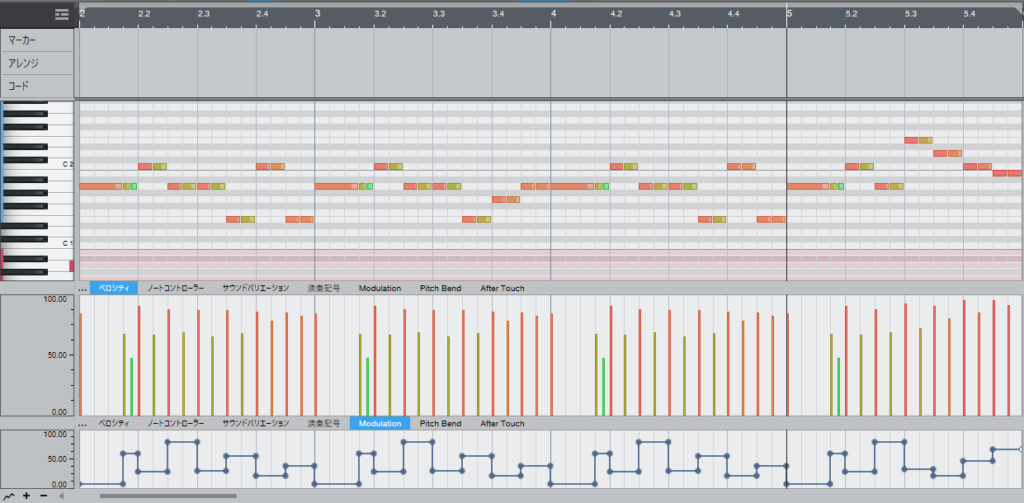

UJAMベース音源をより生っぽく聞かせる秘密

UJAMのVIRTUAL BASSISTシリーズでは、モジュレーションホイールで、Damp(弦のミュート具合)を再現できます。

モジュレーションを上げることで、右手のミュートを強めるイメージです。

モジュレーションありなしで、サウンドを比べてみましょう。

まず、モジュレーションなしのサウンド。

ベロシティをきちんと設定しているものの、少しのっぺりとしたサウンドに聞こえますね。

続いて、モジュレーションありです。

モジュレーションがある音源の方が、若干歯切れが良くなっていますね。

ランダムに少し変化させることで、音に揺らぎが生まれ、実際に弾いているサウンドに近くなります。

あまりDampしすぎると、音が伸びなくなりますので、適度にかけると良いですね。

UJAMドラム製品活用Tips

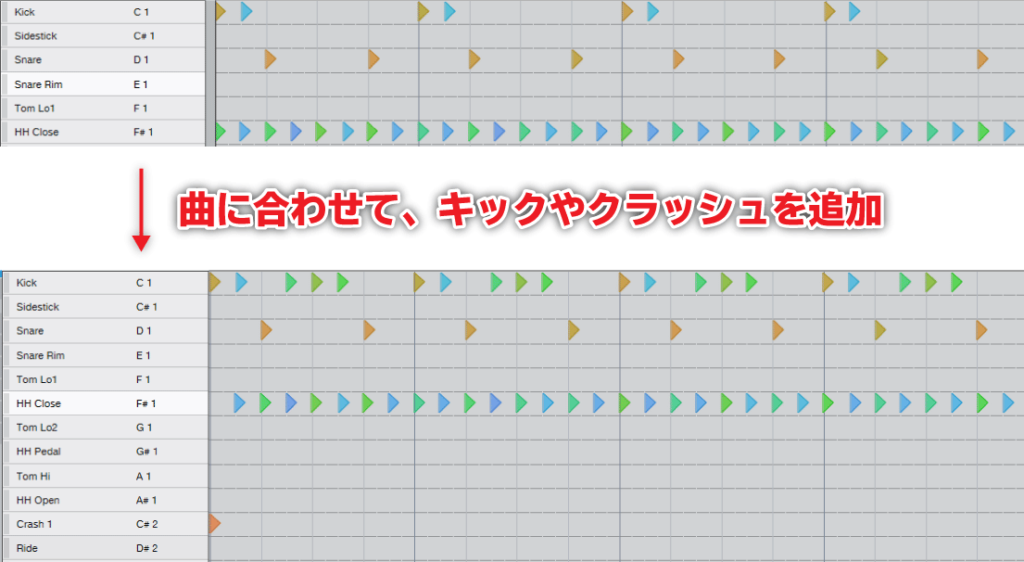

MIDIエクスポート機能で時短!

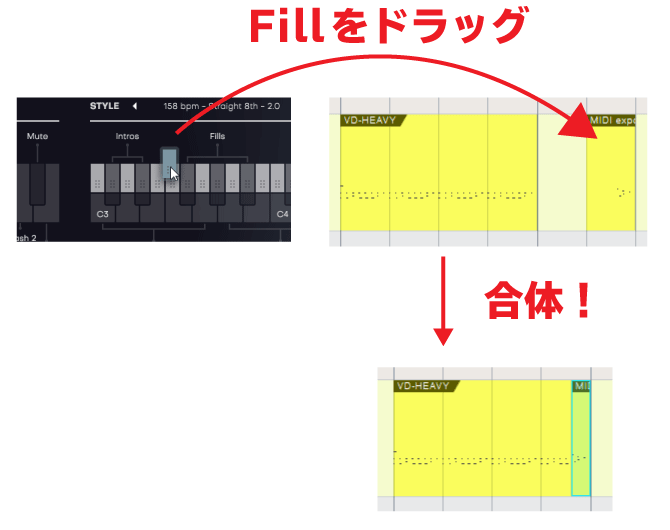

UJAM製品は、キースイッチ上部をドラッグすることで、MIDI情報をDAWにインポートできます。

特にドラムは相性が良く、打ち込みを早く済ませることができます。

ドラッグ後は、少しデータを修正すれば、即打ち込み完成。

イントロやフィルも切り貼りすれば、即完成です。

Micro Timingで、楽曲にあったグルーブを作成!

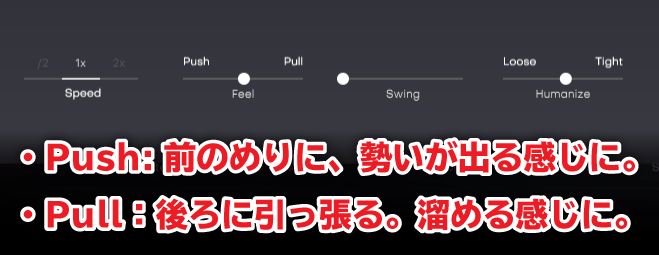

VIRTUAL DRUMMER・VIRTUAL BASSISTシリーズでは、Micro Timingという楽曲に合わせたグルーブを作成する機能があります。

画面上部右側をクリックすると、下記画面が現れます。

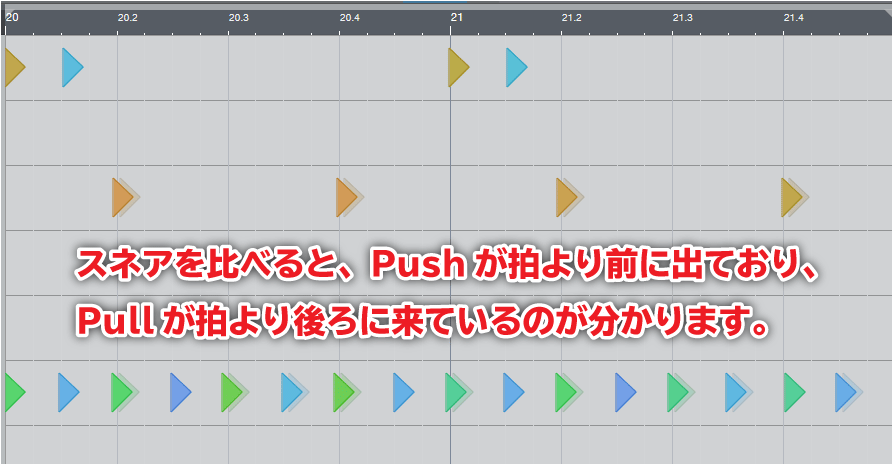

Push100%・Pull100%で、どれくらいタイミングが変わるか見てみましょう。

音でも確かめてみましょう。

まず、Push 100%:スネアが前のめりになっている音源です。

続いてPull 40%:スネアが後ろに引っ張られている音源です。

この楽曲で言えば、前に進む感じをより高められるPushの方が合っていると思います。

このように、スネアの位置は曲のグルーブをかなり左右します。

ぜひご自身の作品でも、Micro Timingを調整してみて下さい。

まとめ

以上、UJAMロック向け製品を使った制作Tipsを御覧頂きました。いかがでしたか?

楽器が弾けなくても、簡単に打ち込むことができるUJAM製品ですが、ちょっとした工夫で、より活き活きとしたサウンドを作ることができますよ。

渡部絢也

作編曲家・シンガーソングライター

「地方にいながら、音楽でご飯を食べる」で早11年。

東北秋田県で田舎生活をしながら、音楽にいそしむ。

メイン楽器はアコギ。歌も歌うDTMer。

・音楽制作依頼(舞台ミュージカル音楽・CMソング&BGM等)

・ブログ運営(音楽理論解説&VSTプラグイン解説)

・教材販売(使えるギターコード進行集など)

・ユニット「ウタトエスタジオ」では、ファミリー向けの作品作りも。

丁寧解説がモットー。ぜひHPにも遊びにいらして下さい。

https://watanabejunya.com/