- TOP

- Tips / Article

- Apogee FX記事 第3弾 EQ編

Apogee FX記事 第3弾 EQ編

2025.02.17

「挨拶」

こんにちは、Soratoです。

今回はApogeeのEQプラグイン、Pultec EQP-1とPultec MEQ-5、そしてMod EQ 6をご紹介します!特にEQP-1は僕がApogeeプラグインを好きになったきっかけでもあり、今回はこれまで以上に情熱を込めて解説していきたいと思います!

プラグイン紹介

EQP-1A

コントロールの効きが良く、簡単にクリアで存在感のあるサウンドが得られます。デフォルト状態では5kHzを中心に少し広めにブーストされ、第2・3倍音が加わります。

プラグインを挿しただけで0.8dBほど音量が上がるため、音量効果を疑いましたが、他社製プラグインとの比較検証でそれだけではないことがわかりました。このサウンドメイクのしやすさは唯一無二です。

- EQ In/Outスイッチ:EQセクションのオン/オフを切り替えます。

- Low Frequency(低域周波数):20Hz、30Hz、60Hz、100Hzから選択し、低域のブーストやカットの中心周波数を設定します。

- Boost(低域ブースト):選択した低域周波数を増幅します。

- Atten(低域アッテネーション):選択した低域周波数を減衰します。

- High Frequency(高域周波数):3kHz、4kHz、5kHz、8kHz、10kHz、12kHz、16kHzから選択し、高域のブーストの中心周波数を設定します。

- Bandwidth(帯域幅):高域ブースト時のQ幅(ピークの鋭さ)を調整します。数値が小さいほど狭く、数値が大きいほど広くなります。

- Boost(高域ブースト):選択した高域周波数を増幅します。

- Atten(高域アッテネーション):高域をシェルビングタイプで減衰します。

- Atten Sel(高域アッテネーション周波数選択):5kHz、10kHz、20kHzから選択し、高域アッテネーションの開始周波数を設定します。

- ON/OFFスイッチ:プラグインのオン/オフを切り替えます。

Pultec MEQ-5

EQP-1Aのように挿した瞬間に劇的な変化はありませんが、温かみのある自然なサウンドが特徴。これは実機が真空管非搭載のパッシブEQである特性が忠実に再現されているからだと思います。

- EQ In/Outスイッチ:EQセクションのオン/オフを切り替えます。

- Low Mid Frequency(低中域周波数):200Hz、300Hz、500Hz、700Hz、1000Hzから選択し、低中域のブースト周波数を設定します。

- Boost(低中域ブースト):選択した低中域周波数を増幅します。

- Mid Frequency(中域周波数):200Hz、300Hz、500Hz、700Hz、1000Hz、1500Hz、2000Hz、3000Hz、4000Hz、5000Hzから選択し、中域のカット周波数を設定します。

- Dip(中域ディップ):選択した中域周波数を減衰します。

- High Mid Frequency(高中域周波数):1.5kHz、2kHz、3kHz、4kHz、5kHzから選択し、高中域のブースト周波数を設定します。

- Boost(高中域ブースト):選択した高中域周波数を増幅します。

- ON/OFFスイッチ:プラグインのオン/オフを切り替えます。

Mod EQ 6

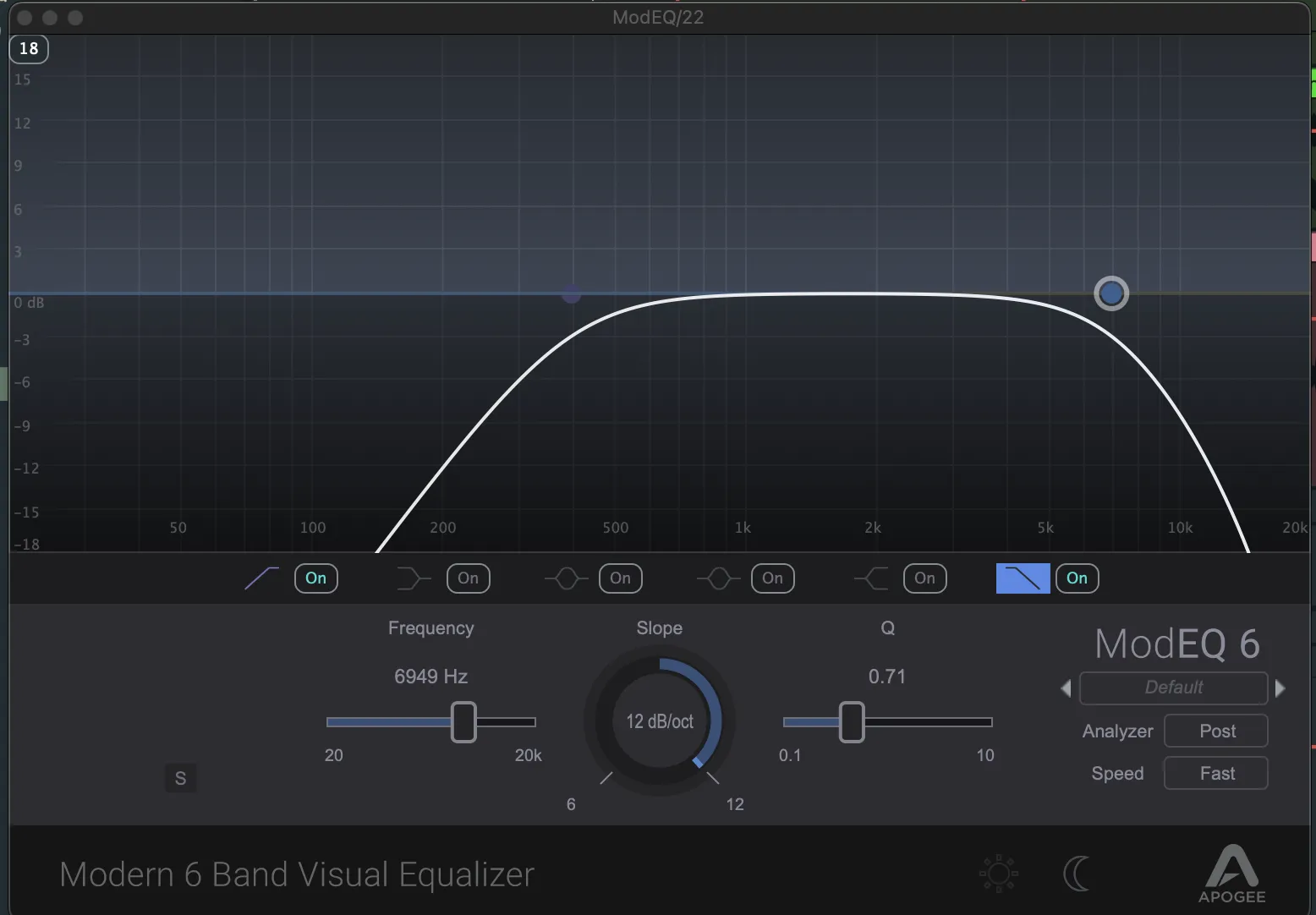

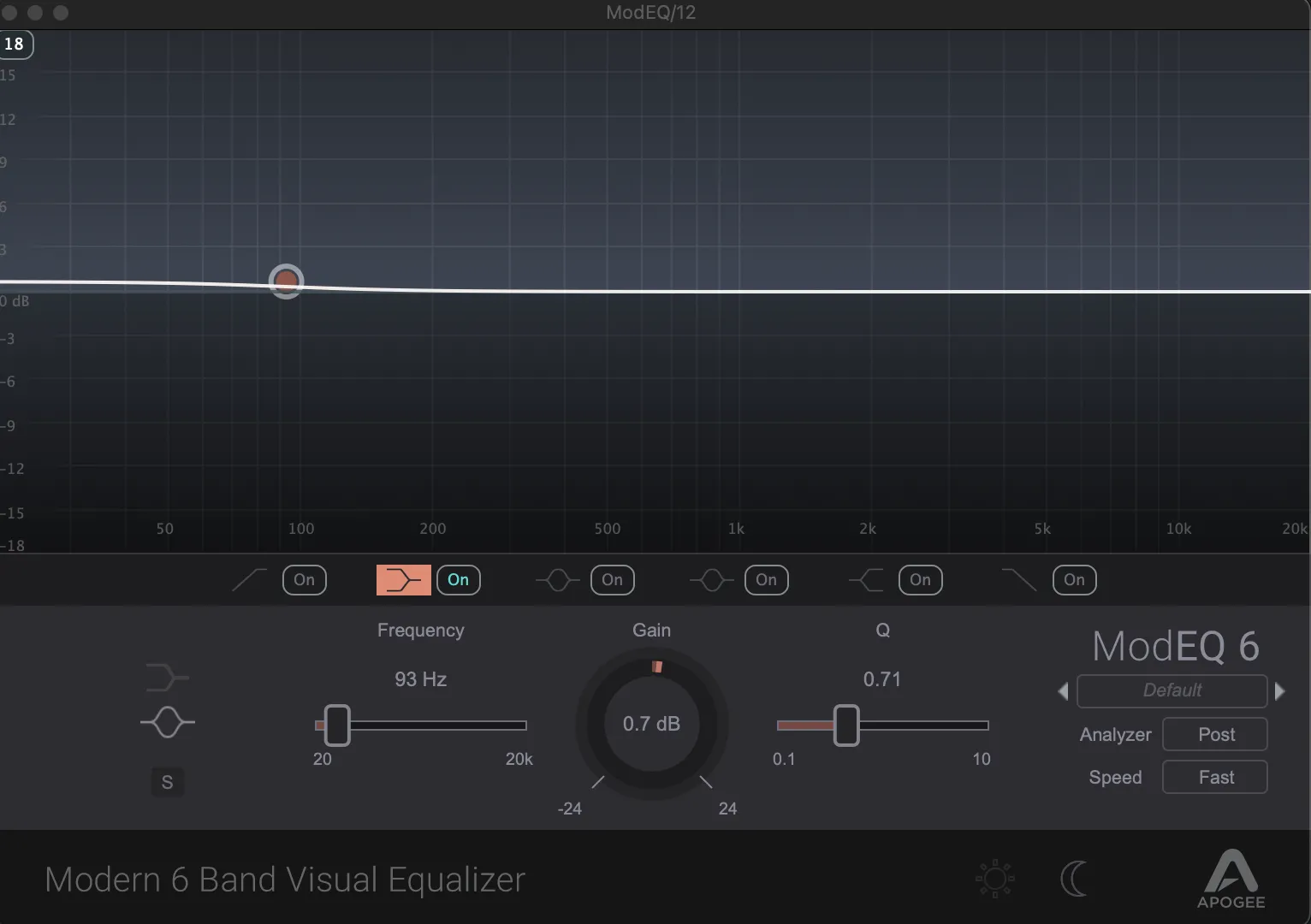

一見オーソドックスな6バンドのパラメトリックEQ ですが、 そのクリアさと扱いやすさが素晴らしい EQ です。

有名他社の万能EQのようなダイナミックEQ機能などはありませんが、余計なクセがないため、イメージ通りのイコライジングを実現できます。

- Frequency:各バンドで調整する周波数を設定します。

- Gain:各バンドのブーストやカットの量を設定します。

- Q:各バンドの影響範囲の広さを設定します。

- バンド選択:調整するバンドを選択します。

- スペクトラム・アナライザー:リアルタイムで周波数スペクトラムを表示し、視覚的に音の状態を確認できます。

- 各バンドごとのソロ機能:特定のバンドのみをソロ再生できます。

- Q Mode:Qの挙動を選択し、より精密な音作りが可能です

「ファーストインプレッション」

EQP-1Aはコントロールの効きが抜群で、簡単にクリアで存在感のあるサウンドを作り出せます。これに尽きます。

デフォルトで通した場合、5kHzを中心に広くわずかにブーストされ、第2・第3倍音が付加されるので、通しただけで音量が約0.8dB上がります。

一見すると「単純に音量が上がって聴こえが良くなっているだけ?」と思うかもしれません。

しかし、音量を揃えて他メーカーのEQP-1Aモデリングプラグインと比較検証した結果、ApogeeのEQP-1Aは音のロスを感じさせない、クリアで気持ちよく抜けのいいパンチのある音サウンドが作れることが分かりました。

一方、Pultec MEQ-5は、EQP-1Aのように通した瞬間に空気感が変わるといった特徴はありませんが、アナログ機器のモデリングらしいわずかな温かみが加わるものの、味付けの少ない自然なサウンドに仕上がっていると感じました。

これは実機が真空管非搭載で、パッシブEQである点が忠実に反映されているからだと思います。

この2種類のプラグインはPultec公認なのは知っていたのですが、使ってみることでよりApogeeの妥協のない設計を実感しました。

また、Mod EQ 6は非常にクリアなサウンドが特徴です。

そしてEQ操作時の効きが他のデジタルEQと比べてとてもよいのが印象的です。

カット&ブースト時の変化がわかりやすいため、迷うことなくイメージ通りのイコライジングができます。

ハイパス&ローパス設定時のスロープが6dB/octと12dB/octの二択のみという点にも設計者のこだわりを感じますね。

正直、「これがDAW標準搭載のEQだったら最高なのに」と思ってしまいます(笑)。

「実際に仕事で使う際での良いところ」

Pultec x Mod EQ 6の併せ技

選び方のポイントとして

- Mod EQ 6:汎用性が高く、味付けの必要がない場面で活躍。

- EQP-1A:パンチや存在感、特有の味付けを求めるときに最適。

- MEQ-5:中域の微調整や自然な温かみを加えたいときに便利。

という考え方で選んでいます。

なのでMod EQ 6で下処理をしてEQP-1AやMEQ-5で味付け。逆にEQP-1AやMEQ-5で味付けしてからMod EQ 6でトータル調整という組み合わせができます。

・ドラム系

キック、スネア、ハットあたりのドラムの核となる部分でEQP-1Aはよく使います。

使う際のポイントしては、

- 存在感が欲しい時→高音域用のBoostを少し上げてみる

- パンチが欲しい時→低音域用のBoostを少し上げてみる

- EQP-1Aを使う上でもっと解放感が欲しい時→ATTEN SELを20にしてからATTENを微調整

という考え方でよく使います。

特にキックやスネアの音作りにはいつもかなりこだわっているので①、②の使い方で存在感や音抜けが欲しい際のツールとして重宝しています。

ハットやシンバル系は②と③の使い方をよくします。

やってみると派手に変化はしないですが音の重心を決める際にとても良いです。

・Vocal

Vocalもドラムと同様にEQP-1A、そして万能EQとしてMod EQ 6を使います。

Vocal処理の際はフロアノイズ対策で前段の方にハイパスフィルターを入れた後にコンプやさまざまな処理をするようにしていますが、そのハイパスフィルターの用途でよくMod EQ 6を使います。

後は色んな処理をした後段でもMod EQ 6でバランス調整を行うことが多いです。

ダイナミックEQ機能がないのでそういった機能が必要な際は他社のEQを使う場面もありますが、多くの場面でデフォルトEQとして重宝しています。

・ギターなどコード系あたり

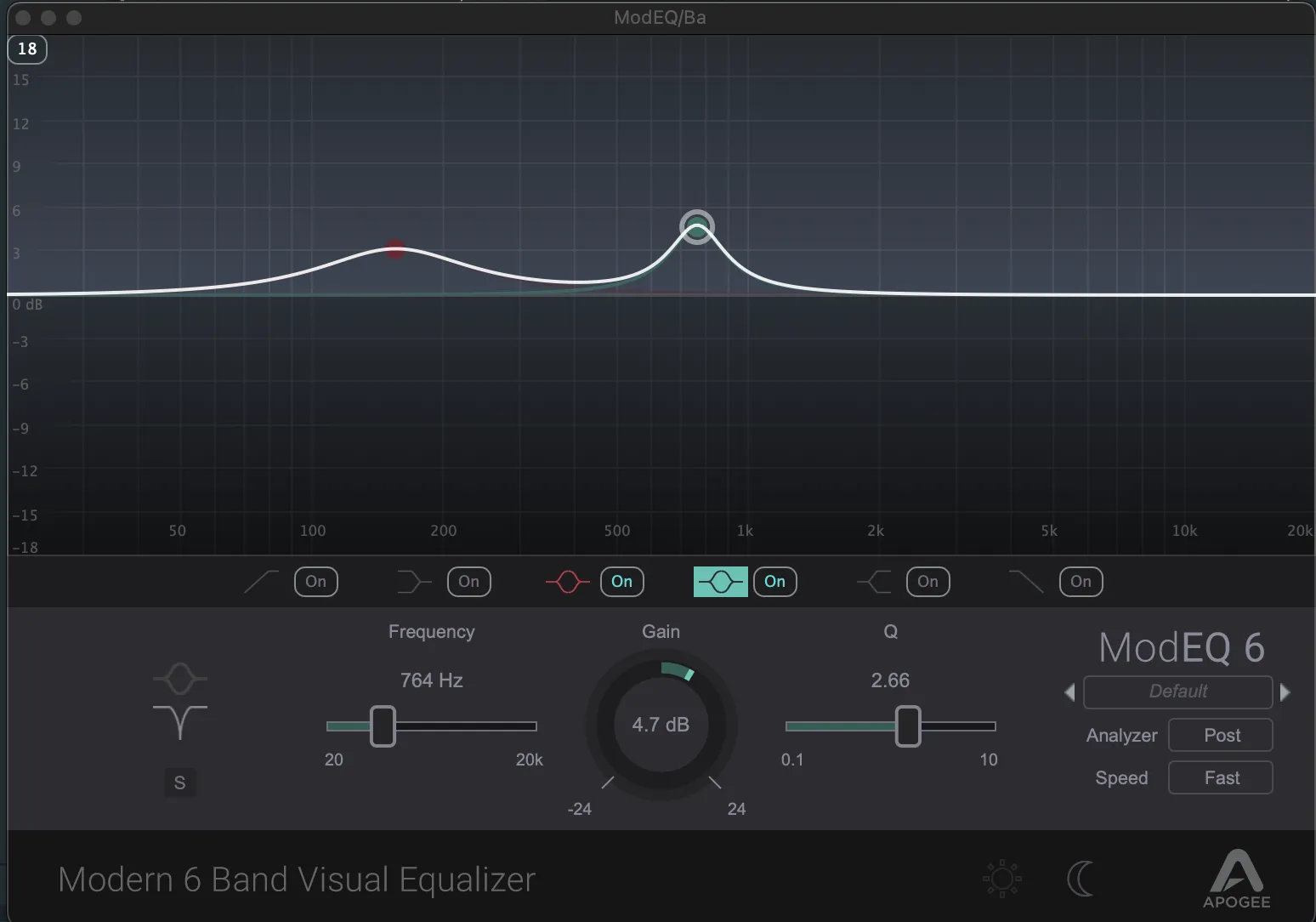

シンセやギターなど中音域楽器にはMEQ-5を使うことがあります。

そんなに味付けをしたくないけれど自然な温かみを多少つけながら、破綻の少ないEQができるので、前に出る楽器よりも後で支えるタイプの楽器類で使うとハマることが多いです。歌を立たせる為に、あえてこういった楽器類を後ろに下げる用途でも使えますね。

「音源デモ」※サウンドクラウドURL

(1)Vocal

(2)Stab&BV

(3)Hat

(4)Kick

(5)Bass

(6)All (Total EQ)

Apogee SymphonyDesktopとの連携

Apogee Control 2 もしくは Symphony Desktop 側でプラグインを選択します。

プラグインを掛け録りしたい場合はPrint FXを選択、モニター音だけエフェクトを掛けたい場合はMonitor FXでプラグインを起動します。

また、DAW側でコントロールしたい場合は、Apogee Channel FXを起動して、Channel Linkをリンクさせたいインプットに設定すると、Apogeeソフトウェアと連携できます。

これにより、Symphony Desktop のノブを使って操作したいパラメーターを選び、プラグインを直感的にコントロール可能です。

特にEQは直感的な操作が重要で、コンプレッサーの前段にかけることが多いので、レコーディング時に EQ をDualPathで素早くコントロールしつつ、コンプは固定の設定にして DAW側でリダクション量を確認しながら操作できるのは便利でした。

これにより、スタジオでの作業と同じ感覚で進められる点がすごくよかったです。

「まとめ」

数多くのメーカーがPultec EQプラグインをリリースしていますが、ApogeeのEQP-1Aは特にクリアで存在感のあるサウンドと、コントロールの効きの良さ、そしてサウンド変化のわかりやすさが大きな特徴だと思います。

「抜けが悪い」と感じている方には、まず存在感を出したいトラックに適用し、デフォルト設定のまま右側のBoostノブを少し上げてみるのをおすすめします。

これにより、5kHz周辺がブーストされ、その変化を実際に聴いていただければ、必要性を実感していただけるのではないでしょうか。

また、バンドサウンド系で中域のコントロールが重要な場合には、MEQ-5も選択肢に入ると思います。

中域全体のバランス調整に適しており、特にバンドサウンドのミックスに効果を発揮します。

これら2つのプラグインを使えば、ボーカリストは抜けが良く存在感のある歌声を得られ、トラックメイカーやエンジニア、演奏者にとっては、力強く気持ちよく抜けるサウンドとサウンドメイクの時短を実現できます。

つまり、サウンドの存在感や空気感に不満を感じているすべての方におすすめできるプラグインです。

そして、Mod EQ 6はフラットでクリアなサウンドが特徴で、どんな場面でも使える万能なEQです。

カット&ブースト時の効きが非常にわかりやすく、他社製品とは一線を画しています。

これまで使っていたDAW標準のEQからステップアップしたい方や、現在のEQに不満を感じている方には、ぜひ試してみていただきたいです。

Sorato

MusicProducer/Remixer.

国内外アーティストへの楽曲提供、ビート提供、リミックス制作などグローバルに幅広い活動を見せ、The Chainsmokers「Takeaway Remix Contest」では世界9位、日本1位の実績を持つ。

マゴノダイマデ・プロダクション所属

Works(敬称略)

Snow Man “BREAKOUT”作曲(共) 編曲

IVE “Will“ 作詞作曲(共 )編曲

いゔどっと ”まほろば” 編曲

北山 宏光 “YOU&I” 作詞作曲(共) 編曲

THE JET BOY BANGERZ “Banger” 作詞作曲(共)編曲

etc…

gratia(デモ音源歌唱)

大阪大学文学部音楽専修卒業。幼少期からクラシックピアノを学び、大学卒論でタイ音楽を研究。2018年より作家活動を開始し、幅広いジャンルで作詞作曲やボーカルディレクションを行う。